「ホスピスと緩和ケアは何が違うのか?」在宅医療のスペシャリストに聞く最期を迎える場所の選択肢と課題

厚生労働省の調査によると、最期を迎える場所として自宅を望む人が5割を超えるが、実際には病院で迎える割合がまだまだ多い。また、眠るように安らかな最期を迎えたいものだが、それには、どこを選び、何が必要なのか。ホスピスや緩和ケアとはどんなものなのか、専門医に話を聞いた。

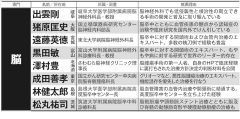

教えてくれた人

ホスピス医師・小澤竹俊さん

1963年東京生まれ。1987年東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。1991年山形大学大学院医学研究科医学専攻博士課程修了。救命救急センター、農村医療に従事した後、94年より横浜甦生病院 内科・ホスピス勤務、1996年ホスピス病棟長。2006年めぐみ在宅クリニックを開院、院長として現在に至る。

終末期を過ごすのは「ホスピスか、緩和ケア病棟か」

2025年は、団塊の世代が75才を迎える超高齢社会に突入する。生き方だけでなくその“死に方”も考えさせられる現代において、「最期をどこで過ごすのか」という問題に向き合う必要がある。誰しも「なるべく安らかに逝きたい」と考えるものだが、終末期の過ごし方として「ホスピス」や「緩和ケア病棟」といった施設を思い浮かべる人は多いのではないだろうか。

横浜甦生病院でホスピス病棟長を務め、めぐみ在宅クリニック院長として在宅医療の第一線を走り続ける医師の小澤竹俊さんに、「緩和ケアの現在地」について話を伺った。

***

「最期を迎える場所として、自宅、病院、介護・福祉施設という選択肢があります。その割合として、2005年頃は亡くなる人の8割ぐらいが病院死だったのが、いまは病院死が7割以下まで低下。自宅が約20%、介護・福祉施設が約10%ほどと、病院以外で最期を迎える人が増えているんです」と、小澤さん。

終末期を過ごす場所はこれまでは病院が主流だったが、自宅を選ぶ人が増えている。また、自宅では対応できないと考える人も多く、看取りを行う“ホスピス型住宅”と呼ばれる施設も続々と登場している。

そもそもホスピスや緩和ケアはどのようなものなのか、改めて解説いただいた。

「ホスピス」の歴史、緩和ケアの“質の低下”の背景とは?

まず終末期を過ごす場所として耳にする「ホスピス」や「緩和ケア」だが、どのようなものなのか、何が違うのか。

「そもそもホスピスの語源は、ラテン語の『hospes』で“もてなす”という意味があります。

歴史的には1967年、イギリスのシシリー・ソンダースという医師が、がんの痛みの緩和として医療用麻薬を用いるホスピス『セントクリストファー・ホスピス」をつくったのが、近代ホスピスの始まりです。そこでは身体の痛みだけでなく心理・社会・スピリチュアルに至るまで、全人的アプローチが必要であるとされました。

その後1990年に医療保険制度で緩和ケア病棟入院料が導入されてきてから、ホスピス病棟よりも“緩和ケア病棟”という名前が拡がってきました。

現在では『ホスピス』と『緩和ケア』はほぼ同義として使われることが多いですね。ただ、今ある緩和ケア病棟のなかには、 “ホスピス”とはとてもいえないところも多いのが現状です」

最期を迎える場所の選択肢が増える中で、緩和ケアに携わる医療従事者の経験不足も懸念されると、小澤さんは語る。

また、誰もが緩和ケア病棟を利用できるわけではなく、病床の空き待ちとなるケースも多く、入ったとしても最期まで穏やかに過ごせるとは限らない。それは、現在の診療報酬の仕組みにも課題があるという。

「緩和ケアの診療加算は、入院日数が60日を超えると点数が4割ほど下がります。そのため、60日を過ぎる頃から次の転院先を探すように言われることが増えてきました。

緩和ケア病棟に専属の看護師はいても、主治医は一般病床から持ち上がるケースが多い。痛み止めだけでなく心のケアとなると、その質は病院によってかなり差があると考えていいと思います」

“理想の”緩和ケアを受けるためには

「緩和ケアにおいて理想とするのは、サービスの中にやはり“ホスピス”のマインドがあることだと私は思っています。

たとえば、最期の時が迫っている中、救急搬送をするのか、延命治療をするのか、本人の意思に沿って医療の内容を決めることが大事だとされていますが、まさにその時に本人や家族が決断できるのか。結果的に本人が望まない経験をしたなら、それは“不幸”になってしまいます。そして、仮に決めることがゴールであるとすれば、決めたあと、本人や家族の揺れる気持ちを誰が受け止めてくれるでしょうか。

終末期を希望の場所で、身体の痛みなく過ごしていたとしても、寝たきりの状態の人から、「生きてるって何だろう」と聞かれた時に、どう答えるのか――。緩和ケアにおいては、そこに本来のホスピスに通じるマインドがなければ、不誠実な対応もなりかねないと思います。

人生には、正しい知識を持つ教育だけでは解決できないことがたくさんあります。だからこそ、最期を迎えるときは、上っ面ではないホスピスマインドを持った医療従事者が求められていると思うんです」

幸せな最期をどこでどう迎えるのか

小澤さんは、このホスピスマインドを持つ医療などにかかわる人たちの教育にも力を入れている。最期を迎えるにあたり、どんな場所でどんな人が関わってくれたら、その人にとって幸せな最期となるのか。

「よい緩和ケアを提供する医療従事者に必要なものは何か、ひとつ目安になるのは、患者さんの話をノイズを入れずに聴いてくれるか、話を聴く姿勢にあると思っています。

医師や看護師はとかく本人から話を聴くよりも、『ご飯食べてますか?』『痛みはありますか?』といった自分からの確認のための質問ばかりしてしまうものです。相手を気遣い、身体の調子を伺うことは医療職としてもちろん大切なことですが、どんなに自分が知りたい情報を得たとしても、それは患者さんのすべてではない。自分の評価を加えたり、先回りしてアドバイスを挟んだりせずに相手が大事なことを言おうとする沈黙の時間を待てるかどうか。

そもそも、苦しんでいる人は、誰にでも自分の気持ちを話すとは限りませんし、相手を選びます。『苦しんでいる人は、自分の苦しみを、わかってくれる人がいるとうれしい』。この人ならわかってくれると感じられる人に話すのです。わかってくれる人になるためには、相手の伝えたいメッセージを否定せずに聴くことです。

楽しい話を聴くことは難しくありません。しかし、迷惑ばかりかけていると相手が言えば、『迷惑なんてかけていませんよ』と否定したくもなります。自分がやっとの想いで伝えた言葉を打ち消されてしまうとき、これ以上話すのはやめよう、と心を閉ざしてしまうこともあるでしょう。

たとえどれほどネガティブな言葉であったとしても、その気持ちを否定せずに、まずは丁寧に反復して『~さんは~と思うのですね』と本人の想いを認めたいと思います。

患者さんの立場で考えると、生きているということは、誰かに知ってもらっていること、自分の事を覚えていてもらうこと。自分がどんな人間で、何を大切にして、どんなことを誇りに思っているのか。

これまでの人生を一緒に振り返り、本人が大切にしてきた支えをともに強めていく機会を大切にしています。最期を迎える場所が、病院でも施設でも自宅でも、最期までどう生きるのか、一緒に考えられる関係性を築けることが大切だと考えます。そしてそれは、医療従事者に限らず、介護など、関わるすべての人にできることだと思います」

取材・文/吉河未布