患者数は約34万人《人工透析の最新事情》末期腎不全の人に提示されるべき3つの治療法を専門医が解説

悪化した腎臓病患者を待っている「人工透析」。一度始まったら週に何度もの通院と長時間の治療が死ぬまで必要になるものの、“生きるためにはその治療を受けるしかない”と受け止められてきた。だが、腎臓病治療の専門医に取材すると、実は他の選択肢もあることが見えてくる。「透析ありき」で進む現状について取材した。

教えてくれた人

竹口文博さん/医師・東京医科大学腎臓内科学分野客員准教授、中山昌明さん/医師・前聖路加国際病院腎センター長・東北大学特任教授、阿部雅紀さん/医師・日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科学主任教授

透析大国ニッポン。成人の約5人に1人が慢性腎臓病に

腎機能の低下が持続した状態の「慢性腎臓病(CKD)」の患者は約2000万人、成人の約5人に1人と推計されている(日本腎臓学会『CKD診療ガイド2024』)。

その慢性腎臓病が進行して末期腎不全になると「人工透析」が待っている。現在、透析を受ける患者は約34万人だ。

東京医科大学腎臓内科学分野客員准教授の竹口文博さんが解説する。

「末期腎不全になり自分の尿からの排出で体内の水分やナトリウム、カリウムなどのバランスが整えられなくなると健康悪化が懸念され、血液をきれいにする『透析療法』が必要になります」

日本透析医学会の調査によると、23年末の透析患者のうち約97%を「血液透析」が占める。血液透析では、血管に針を刺し、血液を体外に取り出して「透析器」でクリーンにして体内に戻すことで腎機能を補う。

ニッポンは人口比で世界3位の透析大国で、多くの専門の医療施設もあり、治療環境は一流だとされる。一方で、透析療法を受けた患者がその後にどういった経過を辿るかについて論じられることはほぼない。そんな疑問に向き合った書籍『透析を止めた日』は、長年の透析の末に夫を失ったノンフィクション作家・堀川惠子氏の作品であり、大きな話題を呼んでいる。

多くの“予備群”にとっても透析は他人事ではなく、始まる前に治療の実態や選択肢を知っておく必要がある。専門医への取材をもとに、日本の透析療法の現実を明らかにしていこう。

一般に透析療法は厚労省の定める基準や日本透析医学会のガイドラインに基づいて始まる。前聖路加国際病院腎センター長で東北大学特任教授の中山昌明さんが指摘する。

「それらに加えて息切れや尿量の減少、体のむくみといった『尿毒症』の症状が出ているかが判断材料になる。自覚症状がなくても免疫力が大幅に低下していたりする場合、医師が総合的に判断して透析を勧めます」

そうして始まった透析生活は辛いものだ。

「通院での血液透析治療を選択した患者さんは、治療のために、生涯にわたって週2〜3日通院する必要がある。1日につき4時間程度の治療時間と医療機関までの通院時間が必要です。これだけ、自由時間が減少します。透析開始後も、自尿が徐々に減少して余分なミネラルや水分を排泄できなくなることに伴い、カリウムを多く含む果物や野菜、そして水分の摂取を減らす必要があるという生活上の制約も出てきます」(竹口さん)

血液透析の“産業化”により患者に情報が伝わらないことも

それでも医師から「血液透析しかない」ーーそう提案されて始める患者が多いが、中山さんは「他の選択肢も慎重に検討すべきだ」と指摘する。

「末期腎不全の腎代替療法は『腎移植』『血液透析』『腹膜透析』の3種類があります。これらの情報が均等に患者に伝わっていません。情報がないと患者が様々な選択肢を知る機会や新しい治療に取り組む機会が失われ、“血液透析が腎臓治療のすべてだ”との誤解が広まる。それが現状です」

なぜ、医師は血液透析に偏るのか。中山さんは「複合的な要因がある」としつつ、「血液透析の“産業化”」を指摘する。

「血液透析は医師一人で行なうものではなく、看護師や臨床工学技士らとともに行なうチーム医療です。長い歴史において最初の診断と手術をする大病院から、日々の透析を担う駅前クリニックに連なる『血液透析システム』が構築されました。医療側は、このシステムに患者を乗せれば安心できる。悪い意味ではなく、こうした“産業化”が血液透析を推し進めた」

現実に日本の透析患者数は近年まで増加を続けてきた。国の医療費約47兆円のうち、透析の医療費の総額は年間約1兆6000億円で約4%を占めるとされ、「透析治療でビルが建つ」と言われる。

だが、血液透析は個々の患者にとって必ずしも最適の選択とは限らない。

竹口さんは「腎移植が可能なら、それが3つの選択肢のうち最良の治療法」だと語る。

「腎臓を移植できれば、老廃物を排泄するための尿をつくるなど腎臓の元々の機能がほぼ回復します。そうすると、そもそも血液透析の週3回の通院も必要ありません。ただし、亡くなった人から腎臓の提供を受ける献腎移植は日本では待期年数が平均15年程度と長い。親族から腎臓の提供を受ける生体腎移植でも腎臓提供者が見つかるとは限らない。そのため、結果的に医療側から十分な説明が行なわれていない状況があるかもしれません」

そして医師が“提案しない”というもう一つの選択肢が「腹膜透析」だ。

腹膜透析は患者のお腹の中に約1・5~2リットル程度の「透析液」を入れる。一定時間経過すると、腹膜を介して不要な老廃物や余分な水分などが透析液側に移動するので、その透析液を体の外に出す。これで血液がきれいになる仕組みだ。

「基本的には月に1回程度通院して医師から処方を受けた透析液を、本人や家族が毎日3~4回、1回30分程度かけて注液と排液を自宅や職場などで行ないます」(竹口さん)

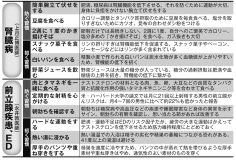

末期腎不全患者に提示されるべき 「3つの治療法」

※取材をもとに本誌作成。

【1】血液透析

手首の皮下の動脈と静脈をつなぐ手術で太い血管をつくる。その血管に針を差し、取り出した血液を「透析器」に通して余分な水分や老廃物を取り除いたら、体内に戻す

<メリット>

知見が積み重なっており、国内の医療体制も整っている

<課題>

週3回通院し、1回4時間程度の治療を行なう必要があるため、時間的な自由度は低く、治療後も疲労感が残る

【2】腹膜透析

腹部に手術でチューブを埋め込む。体外に出たチューブの端から「透析液」を入れ、腹膜を介して血液中の余分な水分や老廃物が透析液側に移動したら、その液を体外に出す

<メリット>

患者自身が自宅などで1日3~4回行なうため、自由度が高い

<課題>

日本は普及率が低く、医療体制が整っていない。体外に出ているチューブの端の感染予防など患者自身の管理が必要

【3】腎移植

親族や亡くなった人から腎臓の提供を受ける。親族の場合は2つの腎臓のうち1つを摘出、3~4時間の内視鏡手術や開腹手術で移植

<メリット>

腎機能がほぼ正常まで戻る。血液型が違う人の腎臓でも移植できる

<課題>

日本では、脳死や心臓死になった人から腎臓の提供を受ける献腎移植の待期期間が平均15年程度と非常に長い

「腹膜透析」は海外出張にも行けるメリットがある

血液透析を上回る大きなメリットは通院回数が減り、自分や家族のライフスタイルに合わせた治療ができることだ。

「私が担当医として最初に腹膜透析を導入したのは、年に数十回と海外出張の多い商社マンでした。1回分の透析液は2リットルペットボトル程度の量で、医療品として海外に持ち込むことができます。この患者は海外出張中も腹膜透析を続けていた」(竹口さん)

他にも様々なメリットがあると竹口さんが語る。

「血液透析は1分間に200ccもの血液を4時間程度体外で循環させながら数リットルの水を抜くので、透析後にぐったりする患者が多いが、腹膜透析は体に対する負担が穏やか。血管に針を刺す痛みがなく、腎機能が悪化して尿量がゼロになるまでの期間が血液透析より長いことも利点です」

こうした利点があるにもかかわらず、国内での普及率や知名度は低い。

2022年の米国腎臓データシステムの集計によると香港69%、ニュージーランド30%と普及率が高い国や地域もあるが、日本では血液透析が約97%を占め、腹膜透析は約3%。その存在を知らない人も多いだろう。

腹膜透析は80年代初頭に始まり、日本でも徐々に普及したが、90年代半ばから00年代初頭にかけて重い合併症が発生した背景がある。

「腹膜にストレスがかかって腸管が癒着する重篤な合併症『被嚢性腹膜硬化症(EPS)』が多数発現し、一部の医療者は腹膜透析に批判的になりました。現在も当時を知る60代半ば以上の医師の間では、腹膜透析の評価が真っ二つに割れています」(中山さん)

日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科学主任教授の阿部雅紀さんが勤務する病院は、新規に透析療法を導入する患者の約15%が腹膜透析を選択する。阿部さんが語る。

「患者の通院頻度は月1~2回で透析導入前の外来とほぼ変わらず、ゆとりをもった生活をしています。ただし自動的に設定できる血液透析と比べて腹膜透析は除水量が読みづらく、医療施設側の管理が難しい。我々は腹膜炎など患者の急変に備えて24時間365日体制ですが、そうした体制が整わない医療施設は腹膜透析を導入しにくいかもしれません」

一方で現在、腹膜透析の合併症リスクは軽減したと中山さんは言う。

「この20年ほどの研究により、透析液の成分を変えることでEPSを発症するリスクが低くなり、腹膜透析の安全性が格段に向上しました。今では、腹膜透析は末期腎不全治療の有力な選択肢です」

腹膜透析の安全性が増すなか、「血液」と「腹膜」の良い面を融合した「第四の選択肢」が登場したことも注目される。

「腹膜透析では、自宅や職場で本人や家族が行なうことに不安を感じる例が少なくない。そこで週に1度通院して血液透析を行ない、それ以外の日は毎日腹膜透析をするといった『ハイブリッド透析』をする患者が増えています。腹膜透析による透析不足を補う、腹膜機能を保全するなどのメリットがあります」(竹口さん)

「透析は死ぬまでやめられない」は“思い込み”

透析療法は「死に際」の問題も避けられない。

近年、がんの終末期医療では、患者のQOL(生活の質)を重視して、苦痛を取り除いて穏やかな最期を迎えられる「緩和ケア」の専門科や病棟、クリニックが急速に普及した。だが末期腎不全の患者に現実は厳しい。

「現在、保険診療の緩和ケアを受けられるのは、がん、末期心不全、HIV感染症などの限られた疾患で、末期腎不全で透析中の患者に合併症などで疼痛が生じても、緩和ケア病棟には入れません」(竹口さん)

一方で医師の立場からは、終末期でも透析療法をやめることは難しいと竹口さんが指摘する。

「終末期の透析患者が透析を中止すると体内の水分が除去できず溺れるような苦しみを感じたり、死期が迫るリスクがある。そのため、結果的に“死ぬまで透析を続ける”ことになります」

中山さんはそうした現実を目の当たりにしてきたからこそ、終末期における腹膜透析を推奨する。

「終末期の体調が厳しいなか、週3日、1回4時間の血液透析を続けるのはつらい。腹膜透析は自宅でできて食事制限も緩やかで、末期腎不全の苦痛を最低限でも緩和し、患者のQOLを高めることができます」

中山さんは「透析は死ぬまでやめられない」というのも“思い込み”だと、こう続ける。

「終末期の患者が透析をやめる場合、緩和ケア病棟に入らなくてもモルヒネや薬を使い、食事や水分を調整するなどして上手に管理すれば何週間も生きられることがある。

日本透析医学会も終末期に透析をやめて穏やかな最期を迎えるプロセスの手引書を作成しましたが、それに向き合う医療機関や医師が育っていないことが問題です」

今年2月、透析患者の終末期を考える自民党議員有志の勉強会が開催された。事態は動き始めているが、中山さんは最後にこう主張する。

「血液透析は長年にわたって患者の社会復帰や苦痛軽減に貢献してきましたが、今の末期腎不全治療は血液透析だけでは賄いきれない面がある。何より患者と家族にあらゆる選択肢を提示できるよう、医療従事者が研鑽を積むべきでしょう」

患者と家族が透析をめぐる新たな選択肢を探れるようになるのか、重要な局面を迎えている。

※週刊ポスト2025年4月11日号

●腎臓と心臓の深い関係性を腎臓の名医が解説【腎機能障害を見極めるセルフチェック表付き】