知らないと損!介護施設の費用を軽減する5つの制度「特養の空き待ちに使える助成金がある自治体も」

介護施設の入居を考えた時、不安に感じるのは「お金の問題」ではないだろうか。「介護施設の費用を軽減するための制度があるので覚えておきましょう」と介護職員、ケアマネジャーの経験もある中谷ミホさんは話す。経済的負担を減らすことのできる制度にはどんなものがあるのか、詳しく解説してもらった。

この記事を執筆した専門家

中谷ミホさん

福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級。X https://twitter.com/web19606703

施設入居を軽減するための公的制度がある

「介護施設に入居したいけど、費用が心配…」

経済的な理由で介護施設の利用をためらうかたは少なくありません。しかし、施設入居にかかる経済的な負担を軽減できる公的制度が用意されていることをご存知でしょうか。

今回は、特に知っておきたい5つの公的制度をご紹介します。

1.居住費や食費を減額する「補足給付(特定入所者介護サービス費)」

「補足給付(特定入所者介護サービス費)」は、主に介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所するかたの食費や居住費の負担を軽減するための制度です。

利用するかたの所得や資産の状況に応じて負担限度額が設定されており、その額を超えた費用を市区町村が負担します。施設生活に必要な費用の負担が軽減されるため、安心して施設での暮らしを続けられるでしょう。

なお、この制度を利用するには、市区町村に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。施設を利用する際に、認定証を施設へ提示してください。

2.社会福祉法人の「利用者負担軽減制度」

社会福祉法人が運営する介護施設や事業所では、市町村民税非課税など一定の要件を満たす利用者の費用負担を軽減する制度があります(一部対象外の事業所もあります)。

この制度は、経済的な理由で介護施設やサービスの利用をためらうかたのために、社会福祉法人などが、社会的役割の一環として提供しているものです。

減額の対象となる費用は、以下の通りです。

■介護サービス費の自己負担分

■食費

■居住費(滞在費・宿泊費)

軽減の程度は、原則として利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。生活保護受給者の場合は、居住費(滞在費・宿泊費)の全額が軽減されます。

軽減の適用を受けるには、市区町村の窓口で申請手続きが必要です。対象者と認められると「利用者負担軽減確証」が交付されますので、施設に提示してください。

参考サイト:大阪市「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」

3.「自治体独自の助成制度」も活用しよう

各自治体が独自に実施している助成制度も見逃せません。東京都江戸川区と神奈川県横浜市の例をご紹介します。

江戸川区の「介護付き有料老人ホーム居住費補助」

東京都江戸川区では、区内の特別養護老人ホームの入居待ちをしている間、一時的に介護付き有料老人ホームを利用するかたに対して、居住費を補助する制度を設けています。

この制度を利用することで、特養の空きを待つ間の経済的負担を軽減できるため、安心して介護付き有料老人ホームを利用できます。

対象となるのは、以下の要件を全て満たすかたです。

■区内の特別養護老人ホームに申し込みをして6か月以上待機している

■江戸川区の介護保険被保険者

■要介護3以上

補助は、特別養護老人ホームと介護付き有料老人ホームの居住費の差額2分の1(上限7万円/月)、補助期間は入所した月を含め最大36か月(3年間)となっています。

参考サイト:江戸川区「介護付有料老人ホーム居住費補助(江戸川区特別養護老人ホーム待機者解消対策事業事業)

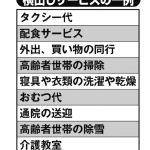

横浜市の「ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成」

神奈川県横浜市では、ユニット型特別養護老人ホームに入居するかたの居住費を一部助成する制度を設けています。

ユニット型特養は、個室でプライバシーが確保される分、居住費が高額になりがちですが、この助成制度を利用することで負担を抑えることができます。

助成の対象者は、次の全ての要件に該当するかたです。

■横浜市の介護保険料段階第5段階~第7段階相当のかた

■「負担限度額認定」や「課税層への特例減額措置」を受けていないかた

資産合計額が500万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万円以下)。

■介護保険第2号被保険者の場合は、資産合計額が1,000万円以下(夫婦の合計額が2,000万円以下)。

■「200㎡以下の居住用の土地や居住用の家屋」以外の不動産を所有していないかた

■介護保険料を滞納していないかた

参考サイト:横浜市「ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成について」

上記以外にも多くの自治体が、それぞれの地域の実情に合わせた助成制度やサービスを用意しています。お住まいの市区町村のホームページをチェックしたり、地域包括支援センターに問い合わせてみたりすると利用できる制度が見つかるかもしれません。

4.介護保険サービス費用の超過分が払い戻しされる「高額介護サービス費支給制度」

介護保険を利用した介護サービスの費用負担を軽減する代表的な制度に、「高額介護サービス費支給制度」があります。

この制度では、介護保険サービスの自己負担額が、所得区分ごとに定められた月ごとの上限額を超えた場合、超過分が払い戻されます。

施設で受ける介護保険サービスの自己負担が高額になった場合でも、一定の負担で済むため、安心して介護施設を利用できるでしょう。ただし、支給の対象となるのは「介護保険サービス費用のみ」で、居住費や食費は制度の対象外です。

該当するかたには、市区町村から通知が届きますので、忘れずに申請してください。初回の申請時に振込先を指定すれば、その後は申請の必要はありません。

参考サイト:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索 介護保険の解説 サービスにかかる利用料」

5.医療と介護の自己負担額を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」

高額医療・高額介護合算制度とは、医療保険と介護保険を合算し、1年間の自己負担額が上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。

具体的には、同一世帯が1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った「医療費」と「介護サービス費用」の自己負担額を合計し、その合計額が基準額を超えた場合に、所得に応じて自己負担額が減額されます。

医療保険と介護保険の両方を利用する世帯にとって、経済的な負担を大幅に軽減できるありがたい制度といえるでしょう。

なお、自己負担限度額は、加入している医療保険の種類(国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険組合など)や年齢、所得区分によって異なります。また、支給を受けるには、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険へ申請を行う必要があります。該当するかたは、市区町村から通知が届くので、忘れないように申請しましょう。

***

介護施設の費用は、国や自治体の制度や助成金を活用することで、自己負担を抑えられる可能性があります。制度をうまく利用して経済的な不安を減らしながら、安心して介護施設が利用できる環境を整えていきましょう。