【身体拘束】ゼロ運動の先駆け『多摩平の森の病院』の理念と取り組み

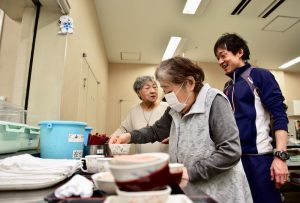

「身体拘束」について考えるシリーズ、今回は身体拘束ゼロ運動の先駆け『多摩平の森の病院(旧・上川病院)』を訪ねた。

わが国の“脱・身体拘束”の歴史は、この病院を起点に始まったといっていい。お話を聞かせてくれたのは総師長の井口昭子氏。歴史を、元年から途切れることなく見てきた人だ。

医療法人社団充会 多摩平の森の病院(旧・上川病院)は東京都日野市にある。真新しい病棟は2年前に新築したものだ。

診療科目はリハビリテーション科、内科、老年精神科。回復期リハビリテーション病棟(48床)と、老人性認知症疾患の専門病棟(78床)を抱える。

「当病院が身体拘束廃止の取り組みをは始めたのは今から30年以上前、1986年のことです。現在の理事長、吉岡充先生の強い想いのもとで改革はスタートしました」(井口氏)

当時、吉岡理事長はスタッフを集めて次のように切り出したという。

「今日から身体拘束は禁止です。皆さん、病院内にある拘束道具を全てここに集めてください」

常から仕事には厳しい人だが、その日の口調にはただならぬ決意がこもっており、異を唱える者はいなかった。

ミトン、つなぎ服、拘束ベルト、車椅子のY字帯…身体拘束に使うありとあらゆる道具が集められ、サービスステーション(ナースステーション)の大きなテーブルに山と積まれた。

「吉岡理事長は集められた拘束道具を一つひとつ確かめた上で、『浴衣の帯がありませんね』とおっしゃるんです。なるほど、それもか、と思いました。とにかく『縛る』ことができるものは全て集めなさい。ということだったのです」(井口氏)

さらに吉岡理事長は「車椅子のベルトも切ってくださいね」と念を押した。

「今はもともとついていない車椅子も増えているのですが、当時はずり落ちなどを防ぐためのベルトがついた車椅子も多かったのです。そうしたものにも吉岡先生は目を配っていました」(井口氏)

まるで豊臣秀吉の刀狩りだ。

当たり前だった身体拘束が、その日を境に物理的に不可能となった。

「どんな状態にある人でも人間として尊重すべきだ」

旧上川病院は現在の理事長の父親が設立した精神科の病院が母体だ。先代の院長は早くから身体拘束に対して深い問題意識を持って取り組んでいた人として知られる。

「先代の院長先生は『患者と医療は対等である』『どんな状態にある人でも人間として尊重すべきだ』と。事あるごとにおっしゃっていました」(井口氏)

そんな父親の姿を見て育った現理事長は独自に研究を重ね、1986年のある日、満を持して身体拘束廃止の狼煙(のろし)あげたのだった。

「とにかく『縛ることができるもの』は全て没収です。当初は包帯まで禁止でした。外傷の治療はガーゼとテープをうまく使って対処していました」(井口氏)

暴れる患者。歩きまわって転ぶ患者。点滴の管を抜く患者。

治療の一環として、当然のように縛ってきたスタッフたちは途方に暮れた。しかし昨日と同じ患者たちが目の前にいる。

「どうしても拘束が必要だと思ったら、カルテに『縛る』と書きなさい。吉岡理事長はそうおっしゃいました」(井口氏)

身体拘束、身体抑制。言い方はいろいろがあるが、要するに『人を縛る』行為だ。であれば、そのとおりに書けと理事長は言う。

行為の意味を全てのスタッフに意識させるためであり、患者一人ひとりのケースで考え・工夫することを促すためだった。

縛ることをしないために何が必要なのか、全員が自分のこととして考えるようになった。

「経管栄養や点滴の管を抜いてしまう人。なぜそうするのか、理由を考える。体に管がつながっていたら誰だって気になります。であれば少しでも気にならないように、衣服の袖やシーツで管が見えないようにしてみるとか、転落を防ぐためにベッドの下にマットレスを敷いたりとか。試せることはいくらでもありました」(井口氏)

まず患者を観察、そしてできる工夫

トップが決断し、強い姿勢を示すことで現場は身体拘束廃止に向け大きく舵を切ることができた。スタート当初は隠れて拘束しようとするスタッフもいたというが、改革が後戻りすることはなかった。

「まずは観察。ずっと拘束されていた人は、拘束を解かれたときにどう行動するかを誰も知らないわけです。ベッドから起き上がって、車椅子から立ち上がって、その後どう動くのか。点滴の管をどんな場合に抜いてしまうのか、人それぞれ違いますから、とにかく観察です」(井口氏)

多摩平の森の病院では看護師の詰め所であるナースステーションを「サービスステーション」と呼ぶ。病院関係者だけでなく、患者や家族が自由に顔をだすことができる場所。といった意味が込められている。

「観察が必要な患者さんは『サービスステーション』から見える部屋に移っていただきます。誰かしらの目が届くようにして行動を把握し、何かあったらすぐに対処できるようにします。また行動を観察した上で、掴まり歩きができる方だったら、例えばトイレまでの動線に手すりを設置するなどの工夫をするのです(井口氏)」

また、鼻から管を通して栄養剤を補給している患者の場合、栄養剤が流れ込んでいる間に管を抜くと、剤が気管に入って誤嚥を招く。以前は腕などを縛っていたのだが、拘束禁止宣言以降はそれができない。さてどうしたか。

「みんなで話し合って、出た答えは『誰かがつけばいいよね』ってことでした。当たり前の結論みたいですけど、これが一番。例えばその間に作業療法士についてもらって腕のリハビリをするとか、ベッドの隣に椅子を持ち込んでナースがそこで看護記録を書くとか」(井口氏)

全員が当事者として問題解決の意識を持つ一連の取り組みは、患者の家族との対し方にも変化をもたらした。

母親思いの息子のとった行動

「例えばこんなことが──」と、井口氏は次のようなエピソードを明かしてくれた。

ミチコさん(仮名/82歳)は、重い認知症を抱えていた。以前いた病院では対処できなくなり、多摩平の森の病院に転院してきた。

「ミチコさんは体を掻きむしる症状があって、前の病院ではミトンが使われていました」(井口氏)

ミトンとは両手につける鍋つかみのような拘束道具だ。

患者を受け入れるにあたり、スタッフたちは介護や診療の方針を決めるためのアセスメント(患者の状態、問題点などを評価すること)を行う。大前提はもちろん脱拘束だ。

背中や腰に湿疹があり、それが痒くてついつい掻きむしってしまうミチコさん。皮膚の保湿や入浴介助の改善などが話し合われた。

「ミチコさんには母親思いの60代の息子さんがいらっしゃいました。その方が大変熱心にお母さんの面倒をみてきたのです」(井口氏)

息子さんは多摩平の森の病院が拘束禁止宣言をしている病院であることを知っていた。入院の初日、こんなことがあった。

「こちらでは身体拘束をしないということをうかがっています。当然ミトンも使わないのだと思います。なのでこんなものを作ってきました」

と、ペットボトルを輪切りにしたものを差し出した。

「これなら内側で手は自由に動くから拘束ではないと思うのです」

指先が動かせても自分でコップやお箸を握ったり、立ち上がるために手をついたりの行動を著しく制限する。立派な拘束だ。

井口氏たちは言葉を重ねて息子さんを説得し、自作のミトンを持ち帰らせた。

「母親思いの息子さんは毎日のように面会にやってきます。たぶん、不安があったのだと思います」(井口氏)

痒みの原因を徹底的に検討、対処

現場ではミチコさんの痒みの原因となりそうなものを探り出し、保湿クリームを丹念に塗布することや、皮膚の刺激となりそうなものを遠ざけるなど、工夫を重ねた。

「そうしたことの一環に、息子さんとの対話もあります。お母さん思いであることは確かなのですが、毎日のように側にいらっしゃるのは、ストレスの面から逆効果の場合もあります。全てから開放される時間も必要。息子さんを交えたアセスメントの中で、そうしたアドバイスもしました」(井口氏)

もちろん科学的なアプローチも欠かせない。

「血液検査などの結果、ミチコさんには卵アレルギーがあったので、三度の食事からアレルゲンが疑われそうなものを細かく取り除くなどの対処も重ねました。一連の工夫の結果、半年ほどでミチコさんの掻きむしりはなくなっていきました」(井口氏)

毎日のように通っていた息子さんも、母の様子を見て安心したのか、面会は週に3日ほどになったという。息子の心配と母の痒みに対するストレスは、申し合わせたように小さくなっていった。

従前どおりミトンを使っていれば、上のようなアセスメントは不可能だ。

拘束ゼロの運動はスタッフたちのコミュニケーション能力をも高める効力があったようだ。

次回はいよいよ実際の現場に潜入。拘束ゼロのための「5つのケア」などに迫る。

※次回は3月14日公開予定。

撮影・取材・文/末並俊司

『週刊ポスト』を中心に活動するライター。2015年に母、16年に父が要介護状態となり、姉夫婦と協力して両親を自宅にて介護。また平行して16年後半に介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を修了。その後17年に母、18年に父を自宅にて看取る。現在は東京都台東区にあるホスピスケア施設にて週に1回のボランティア活動を行っている。