「肩こりがひどい…」で病院を受診したら更年期障害が原因だった──肩専門の整形外科医が解説する「じゃないほうの肩こり」

肩こりの原因には「悪姿勢」「体型」「運動不足」にはない場合もある。あらゆる健康トラブルの一部にあらわれる現象でもあり、肩こりに気づいたなら、その可能性を「つぶして」からセルフケアに臨むのが正しいという。

そんな「じゃないほうの肩こり」の一つが「更年期障害」が原因のもの。どんなメカニズムなのだろうか。肩専門の整形外科医が世界中の論文をひもとき、年間手術数400超の臨床感とともに導いた新しい肩こりの本『じゃないほうの肩こり』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。

教えてくれた人

日本整形外科学会、日本専門医機構認定整形外科専門医・歌島大輔さん

1981年生まれ。山形大学医学部卒業。肩関節、肩関節鏡手術、スポーツ医学の専門家として、フリーランスの立場で複数の整形外科でさまざまな肩治療を行う。肩関節鏡手術は年間約400件と全国トップクラス。診療のかたわら、「医学的根拠のあるセルフケアを」との信念からYouTubeチャンネル「すごいエビデンス治療/整形外科医 歌島大輔」を開設、登録者20万人と人気を呼んでいる。

* * *

更年期障害:多様な「不快な症状」の1つに肩こり

女性の場合、閉経前後の5年間の計10年が「更年期」とされます。日本人の平均閉経年齢は50・5歳なので、45〜55歳に相当します。

卵巣機能の低下から女性ホルモンのエストロゲンが減少し、ホルモンバランスが大きく変わります。さらに人生において重要なライフイベントが重なりやすい時期ということもあって、特別な病気はないのに、自律神経失調症状(のぼせ、ほてり、冷え、動悸など)を中心とした症状が出やすくなるのです。

それを総称して「更年期障害」と呼ぶので、「更年期障害」という病気があるわけではなく、実際の症状は人それぞれで多様です。

ほとんど症状を感じず、普段どおりの生活を続けられる人もいれば、自律神経失調症状に加え精神神経症状(めまい、倦怠感、抑うつ、いらいら、睡眠障害など)や不定愁訴に悩まされ、起き上がれない日がある人もいます。

また、精神神経症状が強く、うつ病や悪性疾患の可能性を否定しづらいケースもあります。

そして更年期障害の期間も人によって違い、1年ほどで症状が落ち着く人もいれば、数年かかる人もいます。

そのように判断が難しい場合もある更年期障害ですが、それまでは肩こりとは無縁だったのに、更年期に入ってから肩こりが始まった、という人は少なくないので、「腰痛」「肩こり」「関節痛」も更年期障害の不定愁訴の定番とされています。ほかに、更年期障害の不定愁訴では消化器症状(食欲不振)や皮膚症状(乾燥)、排尿障害などが多く見られます。

定番とはいえ「更年期障害で肩こりが起きた」とつなげて考える人は意外と少なく、「更年期障害」と「肩こり」を分けて考える人が多いようですが、肩こりなど骨格筋系症状と更年期障害との関連は、医学的に理由が考えられ、それをみなさんに知っておいていただきたいです。

女性ホルモン減少で、筋肉量・筋力ともにダウン

骨格筋というのは20代をピークに、加齢とともに衰弱するものなのですが、更年期にエストロゲンが低下すると筋肉量、筋力の低下に拍車がかかります。結果として肩甲骨周囲筋のバランスが崩れたり、筋緊張を増悪させたりして、痛みが出る可能性があるとされています。

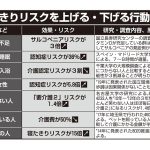

ほかにも更年期障害と骨格筋に起こる症状の関係を研究した論文があり、以下のような指摘がされています。

・更年期には首の痛みと腰痛が増える。そして閉経後の女性は、閉経前の女性と比較して骨格筋に起こる症状の有病率が高くなる

またあくまで仮説ですが、先に述べたとおり更年期障害では抑うつや睡眠障害など「じゃないほうの肩こり」をまねく精神神経症状が出るので、それに連なって肩こりが起こることも考えられます。

肩こりも含め、更年期に「不快な症状」があり、QOL(生活の質)の低下を感じたら、「更年期だから」「落ち着くまで待つしかない」と諦めず、自分に適した更年期障害の治療について総合的に相談できる医療にアクセスしましょう。

治療によって劇的に症状が改善するケースもあります。たとえ数か月、数年でも、より快適に過ごせるように医療を利用し、適したセルフケアについてもアドバイスを受けてください。

なお、男性にも中・壮年期にホルモンバランスの変調をきたす時期がありますが、女性の「閉経前後」のようにハッキリとした時期はなく、時期も症状も個別性が高いとされています。

女性の更年期障害がエストロゲンなどの女性ホルモンに起因するのに対して、男性の場合はテストステロンなどの男性ホルモンの影響が大きくなります。いずれにしても「性ホルモンが年齢とともに低下することが、健康に影響を及ぼす」という意味では共通しています。

性ホルモン自体は生殖機能を担うものであるものの、そもそもホルモン自体、ほかのホルモン(インスリンや成長ホルモン、甲状腺ホルモンなど)と相互関係ではたらくものなので、結局、いずれかのホルモンの変調も身体全体の機能に影響を与えます。その一部分として「肩こり」症状が出る可能性は、男女とも否定しきれないという視点が必要です。