目・耳・口の病気を遠ざける26の心得「嚥下機能維持にカラオケ熱唱、口呼吸改善に毒出しうがい」【4人の名医が解説】

「眼・耳・口」の機能維持は、老後の生活の質(QOL)を大きく左右する。それぞれの病気を知り尽くしている各分野の専門医が行っている習慣を知れば、健康寿命をのばすことができるかもしれない。名医自らの知見と経験をもとに実践している正しい生活習慣を徹底解説する。

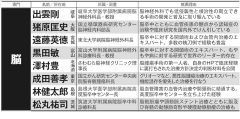

教えてくれた人

平松類さん/眼科医・二本松眼科病院副院長

坂田英明さん/耳鼻科医・川越耳科学クリニック院長

照山裕子さん/歯学博士・東京科学大学非常勤講師

西山耕一郎さん/西山耳鼻咽喉科医院長

「睡眠不足」や「寝過ぎ」は緑内障のリスクを高める

眼や耳、歯や喉の病気も寿命を縮めるリスクにつながる。

二本松眼科病院副院長で眼科医の平松類さんは、失明原因1位の緑内障を予防するため、「6時間以上8時間程度」の睡眠を心がけているという。

「米国や韓国の研究で分かっていますが、睡眠時間は長くても短くても、眼の視神経にダメージを及ぼし、緑内障のリスクが上がると考えられます」

平松さんが冬場に注意しているのが、ドライアイ対策として加湿器を欠かさないことだという。

「ドライアイにより眼の表面が傷だらけの状態が続くと、視力が低下する可能性があります。さらに涙の量が減ると、バリア機能が失われてウイルスや細菌が眼に入り、失明原因となる角膜感染症リスクを高めます」

日常生活でついやりがちな姿勢が、眼の健康を害することもある。

「仮眠時など座ったまま腕枕をして机に顔を突っ伏した状態で寝ると眼圧が上がり緑内障のリスクを高めます。就寝時のうつ伏せ寝もしないようにしています」(平松さん)

眼と同じく耳の対策も大切だ。川越耳科学クリニック院長で耳鼻科医の坂田英明さんが語る。

「難聴は認知症の大きなリスク要因であり、その予防は健康長寿につながります。耳に異常がなくても脳や神経の異常で難聴や耳鳴りが生じることがあり、反対に、音を電気信号に変換する内耳の異常が脳や神経の障害を起こすことがあります」

坂田さんが実践するのは、抗酸化物質の摂取と運動だという。

「鉄が酸化すると錆びるように、内耳などの細胞も活性酸素によって酸化し老化していきます。私は水素など抗酸化作用や抗炎症作用のあるサプリを積極的に摂取するほか、耳鳴りや難聴の原因となる内耳の血流障害を予防するため、2週に1度は1万歩のウォーキングで全身の血行をよくするよう努めています」(坂田さん)

ポイントは、「コースを決めずに歩くこと」だと坂田さんは言う。

「聴覚の不調は脳の異常が原因の場合もあるので、耳のケアだけでなく、脳の活性化も重要。コースを決めずに歩くと、途中で様々な発見があり、自然の風景や人との偶発的な出会いで、脳が活性化されやすいからです」

聴こえが悪くなると、イヤホンを着けテレビなどを視聴しがちだが、これはNGだという。

「イヤホンやヘッドホンを使うと音が直線的になり、大音量でなくても音圧で内耳が傷つきやすくなります」(坂田さん)

歯磨きは就寝前がベスト!「毒出しうがい」で口呼吸の改善も

糖尿病や動脈硬化など、様々な病気の原因となる歯周病にも注意したい。

歯学博士で東京科学大学非常勤講師の照山裕子さんは、歯周病などを予防し口腔内の健康を維持するには「隙間汚れを溜めないこと」が第一という。

「歯周病予防には歯間ケアが必須です。また、歯茎が下がって露出した部分(根元)は軟らかいので虫歯になりやすい。どちらも進行すると歯を失いかねません」

歯磨きは「食後すぐにやればよい」と思いがちだが、最も注力すべきは就寝前だという。

「寝ている間は唾液がほとんど出ず、ドライマウスの状態で菌が繁殖しやすい。だから就寝前にできるだけ口腔内を綺麗にする必要があります。歯ブラシは鉛筆のように持ち、小刻みに軽く動かす。『シャカシャカ』と音が出るのは力が入りすぎている状態です」(照山さん)

また口周りの健康維持に照山さんが実践するのが「毒出しうがい」だ。

「おちょこ1杯分の水を口に含み、音が出るように強く、うがいを上下左右の4方向に10回ずつ(各7秒程度)行ないます。食べかすを取り除くだけでなく、万病の元になる口呼吸を改善するトレーニングになります」(照山さん)

高齢者に多い誤嚥性肺炎は、時に死に至ることもある恐ろしい病気だが、「日々の習慣で防ぐことは可能」と言うのが、西山耳鼻咽喉科医院長の西山耕一郎さんだ。

「私が将来の誤嚥リスクを減らすために実践しているのが『うなずき嚥下』です。飲食時のゴックンする瞬間に、軽くお辞儀をするように少し下を向いて飲み込む方法により、飲食物が気道に直接入るのを防ぐ習慣をつけることができます」

嚥下能力維持のためのどを鍛えるには、「カラオケ」も有効だという。

「足腰の筋肉と同じように喉も使わないことで老化しやすくなります。嚥下と発声はほぼ同じ筋肉を使うため、カラオケは『飲み込む力』を維持するうえで非常に有効なトレーニング。できるだけキーの高い曲を歌うのがポイントで、思い切り声を出すことで深い呼吸ができ肺活量を増やすことにも繋がります」(西山さん)

やってはいけない習慣もあると西山さんは言う。

「テレビやスマホを見ながらの『ながら食い』は避けています。集中力が欠けて食べ物が気道に入りやすくなるほか、画面を覗く猫背の姿勢は誤嚥を起こしやすくします」

病気ごとに「正しい生活習慣」を知れば、万病は遠のいていく。

「眼・耳・口」の病気を遠ざける26の心得

分野のプロだからこそ分かる「寿命を延ばす」日常の知恵を紹介する。

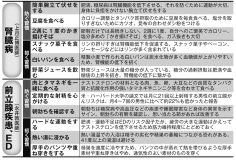

「緑内障」などを防ぐ習慣・招く習慣(平松さん監修)

<防ぐ習慣>

【1】6〜8時間の睡眠時間を確保する

米調査では緑内障のリスクが3時間以下は約3倍、10時間以上は3倍超になる。韓国の研究では6〜8時間は緑内障になりにくい

【2】ほうれん草を週2〜3回摂る

ほうれん草は、抗酸化作用のあるルテインを豊富に含み、白内障で水晶体が濁る原因の一つの酸化ストレスを招く活性酸素を除去する

【3】マルチビタミンのサプリを毎日摂取する

ビタミンA、C、Eを含むマルチビタミンのサプリの抗酸化作用で、ダメージを受けた視神経の回復も助け、緑内障の予防にもなる

【4】30分の運動を週3回以上する

定期的な運動は緑内障の原因の眼圧を下げるとの研究がある。運動は筋トレなど無酸素運動でもウォーキングなど有酸素運動でも可

【5】冬は常に加湿器をつけておく

ドライアイで目の表面が傷ついた状態が続くと視力が低下。涙の量が減ってバリア機能が失われれば角膜感染症になる可能性もある

<招く習慣>

【6】手で眼をこする

眼を殴られたのと同等のダメージがあり、視力低下だけでなく、白内障、網膜剥離などになる可能性もあるので、目薬などで対処する

【7】寝る直前にスマホを長時間見る

手元の画面を見続けるとピント調節機能が低下し、暗い夜はより老眼が進む。寝つきも悪くなり、睡眠時間の短縮で緑内障のリスクも

【8】脂質の多いものを食べる

脂質の多い食事は、白内障の原因の酸化ストレスに。肥満で血流が悪くなれば、眼に栄養や酸素が行き届かず緑内障になる可能性も

【9】近くのものを1時間以上見続ける

近視の進行だけでなく、手元を見続けると緑内障の原因の眼圧が上昇するとの研究もある。1時間に1回遠くを見るのが予防になる

【10】腕枕で突っ伏して昼寝などをする

うつ伏せ寝は眼球中の水晶体が下がり、緑内障の原因の眼圧が上昇。腕枕で眼球が押され、視神経がダメージを受ける可能性もある

「難聴」を防ぐ習慣・招く習慣(坂田さん監修)

<防ぐ習慣>

【11】NMNのサプリを1日1回摂取する

NMNは、体内でNADという物質に変換され、加齢性難聴の原因となる活性酸素を除去。抗酸化は、めまい、耳鳴りの予防にもなる

【12】水素のサプリを1日3回摂取する

最小原子で内耳など末梢にまで届く水素には、抗炎症作用と抗酸化作用があり、突発性や加齢性の難聴などを防ぐ効果が期待される

【13】コースを決めないウォーキングを2週に1回する

難聴の原因となる内耳や脳の障害は、血流障害でも起きるため、適度な運動が必要。コースを決めないことによる発見で、脳も活性化

【14】シジミやアサリなどの貝類を毎日食べる

貝類に豊富なビタミンB12は、聴覚と平衡をつかさどる内耳神経(脳神経)の損傷を修復し、めまい、耳鳴り、難聴などを予防する

<招く習慣>

【15】イヤホンやヘッドホンを使う

音が拡散されず直線的になることで、大音量でなくても音圧で耳の最奥の内耳が傷つき、めまい、耳鳴り、難聴を引き起こしかねない

「歯周病」を防ぐ習慣・招く習慣(照山さん監修)

<防ぐ習慣>

【16】フロスを使用する

歯周病予防にはフロスの使用が効果的。全ての歯間に挿入してゴミを取ることを意識する

【17】食後の「毒出しうがい」

グチュグチュ音が出るくらい強めのうがい。上の歯、下の歯、右の歯、左の歯と全てを10回ずつスピード感を持ってやる

【18】噛みごたえのあるものを食べる

柔らかいものばかり食べていると顎、口周り、口腔内の筋肉が衰える。根菜類やコンニャクなどを積極的に食べる

<招く習慣>

【19】甘いジュースを飲む

含まれる糖分が虫歯の原因となる。また、柑橘系フレーバーのジュースは無糖であっても口腔内のpHを下げるので注意

【20】マウスウォッシュ液に頼りすぎる

マウスウォッシュ液だけでは汚れを落とせないので歯磨き後に使用。過度な使用は味覚異常など口腔内の健康を害することも

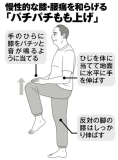

「誤嚥性肺炎」を防ぐ習慣・招く習慣(西山さん監修)

<防ぐ習慣>

【21】「うなずき嚥下」を心がける

軽くお辞儀をするように下を向き食べ物を飲み込むことで、気道よりも食道に食べ物が流れやすくなり、誤嚥を防ぐことができる

【22】たまごかけごはんを食べる

食べ物の飲み込みやすさの基準が「とろみ」。食べ物がのどを通るスピードが遅くなるので誤嚥しにくくなる。さらに一口の量を減らすとよい

【23】カラオケに行く

歌やおしゃべりはのど仏が上下するのどの機能を多用するため、嚥下機能を強化・維持することができる

<招く習慣>

【24】ながら食い・早食いをする

スマホを見ながらのながら食いは、猫背のような悪い姿勢になって誤嚥の原因になり、集中力が欠けて食べ物が気道に入りやすくなる

【25】あごを上げて飲み物を飲む

あごを上げるとのどが広がり、飲料や食べ物を飲み込むのに適した圧力がキープできず、誤嚥しやすい

【26】仰向けに寝る

痰や痰が絡まった咳が出る時は、うつ伏せか横向き姿勢の重力を利用して絡まった痰を出すほうがよく、仰向けでは治まりにくい

※週刊ポスト2025年2月14・21日号

●日本人の失明原因の第1位「緑内障」 遺伝的要素や加齢だけでなく薬の副作用で発症する可能性も【医師監修】

●スマホが耳の劣化を早める?「急増するスマホ難聴、かつてはディスコ難聴とも呼ばれた」原因や対処法を専門医が解説

●40代から始まる「のどの老化」に注意!死に至る怖い誤嚥性肺炎を予防する「のどトレ」で飲み込む力を鍛えよう|のどの老化チェックリスト付き【医師監修】