《骨粗しょう症が原因に》閉経後の女性に急増する「いつの間にか骨折」 床やいす・ベッドもリスクに…家の中での注意ポイントを医師が解説

「背中の老い」の悩みで受診する女性患者が多いと話すのは、医師で『人は背中から老いていく 丸まった背中の改善が、「動ける体」のはじまり』(アスコム)の著者でもある野尻英俊さん。そこで、骨粗鬆症が原因で起こる「いつの間にか骨折」について、予防のポイントや治療法など詳しく解説してもらった。

教えてくれた人

野尻英俊さん/医師、医学博士

のじり・ひでとし。整形外科専門医、脊椎脊髄外科専門医、脊椎脊髄外科指導医。1997年、順天堂大学医学部を卒業後、同大学附属順天堂医院にてキャリアをスタート。脊椎変性疾患、脊柱変形を専門とし、現在は2019年に新設された同大学の脊椎脊髄センターで、副センター長を務める。

66歳以降の女性に急増する「いつの間にか骨折」

男性よりも女性のほうが脊柱後弯を発症しやすいことがわかっており、発症する確率はなんと女性が男性の2倍(先天性や若年性のものを除く)にもなるという。

背骨の変形は20代から少しずつ始まり、年々進んでいくが、女性に限っては閉経によって女性ホルモンのエストロゲンの分泌が著しく減少する50~60代に、その傾向が顕著になるからだ。

「エストロゲンの働きはさまざまありますが、そのひとつに『骨密度の維持』があり、エストロゲンの減少にともなって骨がどんどん弱くなってしまうのです。これが、椎体骨折(通称:圧迫骨折)の発症率を大幅に上げる要因になります」(野尻さん)

気づいたら骨折していた「椎体骨折」

骨折といっても、高齢になってからの椎体骨折は、激しいスポーツでの接触や転倒、事故などが原因となるものとは異なり、硬いものに激しくぶつからなくても起こる。

「日常生活の最中、たとえば物を持ち上げる際や軽い尻もちをついた際に発生するケースが大変多いです。骨粗しょう症が引き金となって圧迫骨折に至った際は、痛みを生じないケースが非常に多いのです」

知らず知らずのうちに骨折している「椎体骨折」を、整形外科医は「いつの間にか骨折」と呼んでいる。

複数の椎体骨折が後弯症を悪化させる

「日本人女性の複数の椎体骨折の有病率は66歳以降に急激に増加する」とことが明らかになったのは、ハワイ骨粗しょう症センターの研究チームが1982年から1991年の10年間にわたって、【1】広島県在住の日本人、【2】米国ハワイ州在住の日系人、【3】米国ミネソタ州在住の白人を対象におこなった脊椎X線写真の比較調査の結果による。

また、複数の椎体骨折は後弯症をよりひどくするとされているが、知らず知らずのうちに椎体骨折を複数保有しているケースが多く、X線やMRIを撮影することによって初めて発覚するケースも少なくない。

「日本人においては、閉経を迎えて骨密度が低下しやすくなり、徐々に弱くなっていった多くの背骨たちが、66歳を機に、一気に骨折の方向に転じてしまうのです。痛みをともなわない椎体骨折は自覚症状がなく、なかなか気づきにくいという怖さがあります」

「いつの間にか骨折」の3つのサイン

複数個起こさないための対策が必要だが、「いつの間にか骨折」のサインという可能性があるのが、下記の3つの項目だ。

●健康診断で身長を測ったら縮んでいた

●近しい人から「背が縮んだ」「背中が丸くなった」と最近よく言われる

●腰痛はないものの、立っていると疲れやすい

「『ひょっとして』 と思ったら、すぐに専門の医療機関を受診しましょう。この『いつの間にか骨折』を回避することを目指すうえでは、運動のみならず、骨を強くするための食事がきわめて重要になってきます」

また、「いつの間にか骨折」は日常動作が発生の起点になりやすい。野尻さんによると「前かがみの作業を減らしたり、転びやすい環境を避けたりすることで発生の確率を下げることが可能」になるという。

住まいに潜む「いつの間にか骨折」

日常動作を起点とした「いつの間にか骨折」の発生を防ぐためには、「発生の起点」をできるだけ取り除くことが有効な対策だ。ここで、家の中の環境に意識を向けるべきだと野尻さんはいう。

「じつは室内においては、『いつの間にか骨折』を起こしやすい7つの危険ポイントが指摘されていて、該当箇所を『骨折しにくい仕様』に変更することにより、発生率を下げられることがわかっています。また、転倒の防止にもつながるので『いつの間にか骨折』だけでなく、転倒にともなうほかの部分の骨折の発生率も下げられます」

【ポイント1】床

「木質フローリングは滑りやすいので危険です。骨折リスクが2倍以上になるという報告もあります。裸足ではなく、靴下を履いているときはとくに注意してください」

《おすすめの対策》

・木質フローリングに防滑ワックスを塗る

・カーペットやラグは「端がめくれないもの」を選ぶ

・床の材質をコルクなどクッション性のあるものにする

【ポイント2】段差

「高齢者は1~2cm程度の段差でもつまずく可能性があるという研究報告があります。室内の段差は、骨折に直結するので危険極まりないのです」

《おすすめの対策》

・ホームセンターなどで室内の段差解消スロープを購入し、段差を2cm以内にとどめる

・さらに大きな段差については、内装業者に依頼して工事することも検討する

【ポイント3】照明

「室内の照明が暗いと、段差や床に置いてあるものなどに気づきにくくなり、住み慣れた自宅でも転倒するケースが増えます。日本整形外科学会の調査によると、高齢者の室内転倒事故の多くは「夜間の移動時」に発生していることが明らかになっています」

《おすすめの対策》

・夜間に移動をする際は、部屋や廊下の照明をつけることを習慣化する

・廊下やトイレなどに、センサーライトや足元灯を設置する

【ポイント4】手すり

「高齢者は立ち座り時にバランスを崩して転倒し、骨折するケースが多くなります。立ち座り時に、手すりなど何かつかまるものがないと、体がふらつきかねません」

《おすすめの対策》

・階段、トイレ・浴室、ベッド周りに、手すりを設置する。場所の形状や、人がとり得る動作に合わせて、横向きの手すりと縦向きの手すりをバランスよく配置する

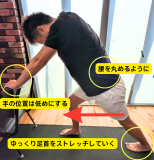

・立ち座り時に手の力に頼りきりにならないように、運動によって背筋を鍛える

【ポイント5】いす・ベッド

「いずれも、低すぎると立ち上がるときに背中を丸めることになり、椎体に強い圧力がかかります。背骨の圧迫骨折は『前屈姿勢』 でもっとも起こりやすいので、低いいすやベッドから立ち上がる際は細心の注意が必要です」

《おすすめの対策》

・いすもベッドも、座ったときにひざが直角になる、高さ40~45cmのものをひとつの目安にする

【ポイント6】浴室の脱衣所

「浴室の脱衣所は、とくに冬場はリビングなど別の部屋との温度差が大きくなり、ヒートショックを起こしやすくなります。急激な血圧変動により体のコントロールが利かなくなり、転倒と骨折のリスクを高めるので、十分に気をつけなければなりません。日本医師会の調査によると、ヒートショックによる転倒は、冬季の骨折原因の約2割を占めるそうです」

《おすすめの対策》

・脱衣所に暖房器具を設置して、室温差を5℃以内にとどめる

・飲酒後の入浴を避け、入浴前後の水分補給も怠らない

【ポイント7】生活動線・家事

「最近は生活家電や家具が進化し、全自動でほぼ全工程をこなしてくれたり、リモコンやスマホを操作するだけで作業が完了したりする便利な道具が増えました。ただし、便利すぎる家は体にとってよくありません。室内でも適度に体を動かさないと、背中の老いは進んでしまいます」

《おすすめの対策》

・骨量維持には軽い負荷での反復運動が有効なので、室内を歩いて移動する

・必要のある生活家電・家具の配置にする

・立ち座りの回数が少なく済むように、よく使う物は腰から胸の高さに置く

「とにかく重要なのは、足の滑り、体のふらつきを防止するための工夫です」という野尻さんのコメントを参考に、家族の協力も得ながら、7つのポイントを押さえて室内の環境を整えよう。

薬による「いつの間にか骨折」予防法

年齢とともに静かに進行していき、骨折したときに初めて気づく病気だったため、かつては「治らない病気」と思われていた時代もあった骨粗しょう症。

骨の密度や強度が低下する疾患である骨粗しょう症は、ちょっとした転倒でも骨折するリスクが上がったり、もろくなった骨に体重がかかっていることで「いつの間にか骨折」を発症していたり、老いを加速させてしまう。

「しかし、骨密度を測定する方法が一般化され、治療薬が進歩した90年代以降は、コントロールできる病気に変わっています。骨折リスクを下げるためにも、骨密度を測ったことがない人は、一度測ってみてください」

骨粗しょう症のおもな原因

「後弯症予防において、もっとも重要で効果的なのは、骨粗しょう症治療です」と野尻さん。

骨粗しょう症のおもな原因は、加齢です。年齢を重ねると骨をつくる力が弱くなるので、骨密度が低下します。とくに女性の場合は、閉経後に女性ホルモンのエストロゲンが減少するため、骨の代謝が崩れやすくなります。

そのほかにも、骨をつくる栄養素(カルシウム、ビタミンDなど)の不足、運動不足、喫煙や飲酒などの生活習慣も影響します。

近年になって開発された骨粗しょう症の新しい薬や治療について下記に紹介していく。

骨粗しょう症治療に開発された治療薬

【1990年代~】ビスホスホネート薬(薬物名:アレンドロン酸、リセドロン酸、ミノドロン酸、イバンドロン酸など)

「この薬は、骨を壊す破骨細胞の働きを抑え、骨吸収抑制の効果が実証されています。現在でもよく使用されているメジャーな治療薬です」

【2000年代~】SERM(薬物名:ラロキシフェン、バゼドキシフェンなど)

「骨に選択的に働く、エストロゲン様作用によって骨を守る薬です。骨密度の維持、椎体骨折予防に有効な薬として知られています」

【2000年代中盤~】副甲状腺ホルモン製剤(薬物名:テリパラチドなど)

「骨の形成を促進する薬です。自分で打つ必要のある注射薬ですが、椎体の骨密度の増加効果が高く、椎体骨折を減らす働きがあります。骨折リスクが高い患者さんにとくに効果的な薬です」

【2010年代~】抗RANKL抗体(薬物名:デノスマブ)

「骨吸収抑制の効果があるのですが、皮下注射を6か月に1回おこなうという特徴があります」

【2019年~】ロモソズマブ

「これは骨吸収抑制と骨形成促進、両方の作用を持つ薬です。 骨密度の改善が非常に早く、高リスク患者の初期治療に有効と考えられています」

もちろん、骨をつくるカルシウムやビタミンDを摂り、日光を浴びることで骨の形成は促すことや、骨に適度な刺激を与えて骨形成を促進するためにウォーキングや階段昇降、筋トレをおこなうなど、生活習慣の見直しも行っていくことが大切だ。骨粗しょう症を発症してしまった際には、薬と上手に付き合いながら、健康維持を目指そう。

「骨粗しょう症は、早期に発見できれば、多くの選択肢のなかからあなたに合った治療法を選択することができます。それぞれに合った薬があると思いますので、主治医に相談してみてください」