【日本人型・糖尿病】を専門家が解説「糖質制限やプチ断食は死亡率アップ&心筋梗塞・脳卒中で死亡リスクが約2倍に」改善する食事法とメニュー

糖尿病対策としてこれまで常識となっていたメソッドが実は逆効果だったーー。そんなケースが次々に明らかになっている。欧米とは違う“日本人型・糖尿病”の正体と、そこに向き合わない医療現場の実態を、専門医が詳らかにする。

教えてくれた人

大西睦子さん/内科医、辛浩基さん/糖尿病専門医・しんクリニック院長、室井一辰さん/医療経済ジャーナリスト、望月理恵子さん/管理栄養士•健康検定協会理事長

血糖値が上がってしまう間違った食事療法

日本の糖尿病患者は「境界型」と呼ばれる予備群も含めると推計約2000万人に達する。うち95%は、遺伝的要因に食べ過ぎや運動不足などの生活習慣が重なり発症する「2型糖尿病」だ。

米ボストン在住の内科医・大西睦子さんが語る。

「米国には予備群を含め1億3000万人を超える患者が存在し、その多くが重度の肥満を抱えています。一方、日本人などアジア人は、明らかな肥満体型でなくても糖尿病になっていることがある。欧米人に比べインスリン(血糖を調節するホルモン)の分泌能力が低いため、慢性的な高血糖状態が続きやすく、容易に糖尿病に進行してしまうのです」

つまり「日本人型・糖尿病」は肥満を意識する前に静かに進行しているケースが多いということだ。

放置すれば失明などの重篤な合併症が現われ、動脈硬化が進めば脳卒中や心筋梗塞を引き起こす。

そのため治療には日々の食事制限、運動療法や血糖コントロールの投薬が欠かせず、「生涯付き合う病気」と腹を決めるしかないのがこれまでの常識だった。

だが、糖尿病専門医の辛浩基さん(しんクリニック院長)はこう言う。

「2型糖尿病患者4万8000人のデータを解析した新潟大学の研究(2023年発表)では、3677人が減量や適切な治療により血糖値が正常値近くまで改善、薬が不要な状態まで寛解したと報告されました。近年は新たな治療薬も登場し、糖尿病は決して治らない病気ではなくなっています」

問題は、必ずしも「日本人向けの適切な治療」が行なわれていないことだという。

「第一の問題は、患者の数に対し、糖尿病専門医が不足していること。専門医は血糖コントロールへの注意を常に払いますが、非専門医がひとまずスタンダードな治療薬を処方して『あとは患者の頑張り次第』とする“漫然とした治療”が行なわれているケースも見受けられます」(同前)

知識の浅い医師が、「痩せればいい」「血糖値を下げればいい」と安易に考えて患者を診ることで、日本人特有の原因が見過ごされ、結果的に「日本人型・糖尿病」が増えている側面があるという。

医療経済ジャーナリストの室井一辰さんもこう指摘する。

「糖尿病の研究自体は海外に引けを取りませんが、臨床の現場で成果として上がってきていない。また、日本の糖尿病治療の現場では、かかりつけ医によって食事療法や運動療法、服薬指導のレベルに差があることが課題の一つとされています」

誤った知識で食事・運動療法に取り組んだ結果、糖尿病が悪化し合併症を発症するケースもしばしばあるという。

糖質制限食がその一つだ。室井さんが続ける。

「長期間の糖質制限で死亡率が上昇する可能性があることがわかっています。糖質制限の効果を高めようと3食中1食を抜く『プチ断食』をする人もいますが、大変危険。24年に米国心臓学会で発表されたハーバード大などの研究で、1食抜く人は1日3食摂る人に比べ、心筋梗塞や脳卒中などの死亡リスクが約2倍になるとわかりました」

辛さんもこう言う。

「日本糖尿病学会の最新ガイドラインでは糖質制限食の有用性が示されたものの、『6~12か月以内の短期間であれば』との条件付きで、極端な制限は安全性が担保できず『現時点では勧められない』とされています」

糖尿病患者には「悪」とされるお酒についても、辛さんはこう話す。

「適度のアルコールは肝臓でのブドウ糖の産生を抑え、血糖値の降下に優位に働くことがあります。休肝日を作り、たまに飲む分には構いません」

糖質制限のために物足りない食事を続け、結局我慢できず“リバウンド”を繰り返す人は絶えない。

「病状によりますが、ガチガチに糖質を制限せずに食事を楽しむ感覚のほうが結果的に長続きしやすい。無理なく続けることで血糖値も安定しやすくなるはずです」(同前)

では、どんな食事メニューが推奨されるのか。

「前述したガイドラインでは、食後血糖値の急上昇を抑える効果が期待される『食物繊維』の摂取が推奨されています。なかでも野菜・きのこ・海藻類に含まれる水溶性の食物繊維が有効とされます。それらを日頃から摂取できていれば、糖質を過剰に気にせず食事を楽しめるでしょう」(同前)

本誌は管理栄養士の望月理恵子さん(健康検定協会理事長)の監修のもと、満足を得ながら血糖コントロールに役立つ1日の献立を表にした。

きのこたっぷりカレーライスやカツサンド、八宝菜など、バリエーション豊かな食事が並ぶ。

「ポイントは野菜類やきのこ類から食べ始め、早食いせずによく噛んで食べることです。これにより食後血糖値の上昇を緩やかにすることができる。また、血糖値の上昇を抑える働きを持つ低GI食品の牛乳を朝1杯飲むと、1日を通じて血糖値の急上昇を抑えられるとの報告があります」(望月さん)

血糖値の急上昇を抑える「糖尿病改善メニュー例」

※管理栄養士・望月理恵子さんのもと作成。

【パターン1】

「主菜の味に合う野菜類やきのこ類を選べば自然と食物繊維の摂取量を増やせ、血糖値の急上昇を抑えられます」(望月さん)

<朝食>

●きのこたっぷりカレーライス

●牛乳

<昼食>

●醤油豚骨ラーメン

●もやし、キャベツ、ほうれん草トッピング

<夕食>

●カツ丼

●千切りキャベツ

●豆腐とわかめの味噌汁

【パターン2】

「いきなり炭水化物を食べず、野菜やスープから食べはじめるのが鉄則です。ファストフードも早食いせずよく噛みましょう」(望月さん)

<朝食>

●カツサンド

●カット野菜ミックス

●好みのフルーツ(キウイやりんご)

<昼食>

●八宝菜

●ごはん

●わかめスープ

<夕食>

●牛丼

●温泉卵

●野菜サラダ

●豚汁

※週刊ポスト2025年5月2日号

●血糖値を下げる“簡単な習慣”を糖尿病専門医が指南「3食の比率は3:2:1」「食事はゆっくり」「飲み物は水、お茶、りんご酢」

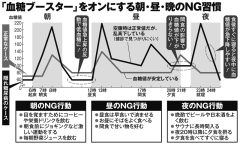

●薬に頼らず血糖値を安定させる| 数値を上げてしまうNG習慣を専門医が解説 「昼食にそばを好んで食べる」「20時以降の食事」ほか

●《5人に1人がなる糖尿病》「いつのまにか糖尿病に…」にならないように知っておきたい、専門医が教える糖尿病と血糖値の“新常識”