《ニセ警察詐欺など特殊詐欺に要注意》高齢者を狙う手口と対策「詐欺防止機能付きの電話には助成金も」【社会福祉士解説】

警察官になりすました「ニセ警察詐欺」、娘や息子を装った「オレオレ詐欺」。2024年の特殊詐欺の件数は2万件を超え、被害総額は約721億円と過去最多を記録(令和7年警視庁調べ*)。中でもオレオレ詐欺の被害額は約453億円と近年増加中だ。高齢者はとくに注意すべき詐欺について、実例と対策を社会福祉士の渋澤和世さんに解説いただいた。

*警視庁「令和6年の犯罪情勢」より。

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/kikakubunseki/r6_jyosei.pdf

この記事を執筆した専門家/渋澤和世さん

在宅介護エキスパート協会代表。会社員として働きながら親の介護を10年以上経験し、社会福祉士、精神保健福祉士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を取得。自治体の介護サービス相談員も務め、多くのメディアで執筆。著書『入院・介護・認知症…親が倒れたら、まず読む本』(プレジデント社)、監修『親と私の老後とお金完全読本』(宝島社)などがある。

警察官になりすます「ニセ警察詐欺」の実例

筆者の知人Aさんのところに、末尾が「0110」の番号から電話がかかってきました。「まさか⁉」と思って電話に出てみると、

「こちら富山県警です。大切なお話なので落ち着いて聞いてください。○○(Aさんのフルネーム)さん、あなたの銀行口座が事件にかかわっている可能性があります」

電話先の相手は日本人で、落ち着いた口調から40代くらいの男性だったそうです。

「本件は、警視庁捜査課の依頼で我々も協力しています。〇〇さんの口座が犯罪グループの資金洗浄に利用されている疑いが浮上しています。お話を聞かせて欲しいので、誰もいない静かな場所に移動できますか」と淡々と語ったといいます。「恫喝するでもなく、静かな語り口なので妙に説得力がありましたね」とAさん。

実はAさんは、つい最近友人がこの「ニセ警察詐欺」に引っかかってしまったばかり。その手口と一緒だったので、不審に思って途中で電話を切ったそうです。Aさんの友人は、ここ数年、不動産売買で大きなお金を銀行口座で管理していたこともあって、『口座が他人に利用されている』という言葉に一気に不安を煽られ、信用してしまったといいます。

警視庁も注意を呼びかける「ニセ警察詐欺」

末尾が「0110」など警察の電話番号と見せかけるなど手口は巧妙化しています。「+」から始まる番号は国際電話ですが、「+969」はどこの国にも割り当てられていない番号です。

電話をかけてきて直接出頭できない遠方の警察を名乗り、ビデオ通話に誘導。別のニセ警察官が登場したり、画面上で警察手帳を見せたりして信用させ、金銭の振り込みを要求する、劇場型の特殊詐欺です。

不審な電話番号には出ないのが得策ですが、最近は高齢者の多くがスマホを持つ時代。かかってきた電話には出てしまう、折り返しかけてしまうなど、警戒感が少ない人もいるかもしれません。警察庁も注意喚起を促す情報※を発信しています。

※警視庁「ニセ警察詐欺に注意!#ニセ警察詐欺」

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/241218/02.html

高齢者が危ない!巧妙化する詐欺とその手口

こうした高齢者が狙われやすいニセ電話詐欺やフィッシング詐欺など、電話やインターネットを利用した特殊詐欺について、手口と対策について考えていきたいと思います。

ニセ電話詐欺「老人ホーム入居権」にまつわるものも

ニセ電話詐欺は、自宅の固定電話や携帯電話にかかってきます。オレオレ詐欺や預貯金詐欺などが代表的なもので、身内や警察官、銀行員などを名乗り「事件や事故に巻き込まれている」とパニックにさせ「払わないと大変なことになる」と騙す手口です。

<手口>

・銀行員を名乗って「あなたのキャッシュカード(銀行口座)が不正に悪用されていることが分かりました」と電話がくる。その後、銀行員になりすました仲間がやってきて、「手続きを行いますので、この封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを入れてください。封筒に割印が必要ですので印鑑を持ってきてください」と伝える。室内に印鑑を取りに戻るなど、目を離した隙に偽物のカードが入った封筒と本物のカードが入った封筒をすり替える。

・「老人ホームの入居権が当選した。必要なければ名義を他の人に貸してほしい」などと電話があり、これに承諾すると、今度は弁護士になりすました人物から「名義貸しは犯罪だ。逮捕されないためには示談金が必要」とお金を請求される。

・息子を名乗る犯人から「痴漢をやってしまった和解金が必要だ」などと電話があり、その後、弁護士を名乗る仲間から「示談金として50万円が必要」とニセ電話がかかってきたため信じてしまった。

フィッシング詐欺「ついうっかりクリックして…」

フィッシング詐欺は、実在する有名企業や金融機関、カード会社を装った巧妙なメールが届き、記載されたURLをクリックすると偽サイトに誘導されクレジットカード番号や暗証番号などの大切な個人情報を盗む手口です。

<手口>

・クレジットカード会社や銀行からのお知らせという偽メールが届き、巧みにリンクをクリックさせ本物サイトそっくりな偽サイトに利用者を誘導する。そこでクレジットカード番号や口座番号などを入力するよう促し、入力された情報を盗み取る。

・大手通販サイトを装い「アカウントが停止されました、再設定してください」とメールが届き、偽サイトに誘導される。IDとパスワードを入れてしまうと個人情報が流出し、勝手に買い物をされてしまう。

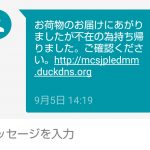

・運送会社をかたり「再配達はこちら」の不在通知がSMS(ショートメッセージサービス)で届く。SMS内のURLをタップすると、正規の宅配業者とそっくりのサイトが表示される。そのまま操作を続けると、偽のアプリがダウンロードされる。または、ID・パスワード等を入力させる画面が表示される。

今すぐできる対策「詐欺防止電話」には助成金も

こうした詐欺の手口は年々巧妙化しています。高齢者は詐欺のターゲットになりやすいのですが、それには理由があります。

役所からの還付金と言われると「そうなのかも」と信じて口座情報を伝えてしまうことも。「市役所なら信用できる」という思い込みは危険です。また、高齢となり判断能力が低下していることもあるかもしれません。

ニセ電話詐欺は、「非通知拒否」「番号表示」などのサービスを活用することでリスクを減らせます。常に留守番電話に設定しておくのも一手です。また、着信時に自動で注意喚起メッセージが流れる、通話内容を録音できる機能などの「詐欺防止装置」がついた電話機を導入するのもいいでしょう。詐欺防止対策のための電話には、自治体が補助金を出してくれる場合もあるので調べてみるといいでしょう。

オレオレ詐欺では、親子間しかわからない合言葉を使うことも対策になります。ペットの名前など家族にしかわからないことを聞いてみるなど、日頃から「騙されるかもしれない」と注意しておくことが大切です。

また、フィッシング詐欺は、利用した覚えのないサービスや日本語がおかしいメールやサイト、「今すぐ」「緊急」など焦らせるものは要注意です。本当に大切なことであれば後日、書留や何らかの方法で連絡が来るはずです。

高齢者はとくにスマホやパソコンの操作に不慣れなことも多く、偽サイトや詐欺メールを見抜くことはとても難しいと思われます。

実際に詐欺メールに注意してくださいと注意喚起するメールが詐欺メールであるなど、もう何を信じてよいのかわからない状況です。

個人情報は絶えず狙われています。筆者はアンケートに答えたり懸賞に応募したりした直後、不審なメールがいきなり増えた経験があるので、ちょっとした景品につられて氏名、住所などの個人情報を書くことは一切やめています。

ある知人は、コーヒーショップでフリーWi-Fiに接続し、通販サイトで買い物をしたところ、次月に身に覚えのない請求が3件あったとのこと。無料には何かしらの危険が含んでいるようです。

「自分は大丈夫」と過信せず、すべて疑うくらいの視点を持つことが何よりの対策なのかもしれません。