認知症の人が調理、配膳する「奇跡のカフェ」レポート<2>

長野県岡谷市の諏訪湖のほとりにあるオープンテラス『ぐらんまんまカフェ』は、地元の介護施設が開いた、「要介護者と社会を繋ぐ」飲食店である。ここでは79才から92才の介護を必要とする男女5人に施設の女性スタッフ3人が助っ人として働く。カフェの営業は毎週火曜日のお昼限定で、女性セブン記者が同店に密着したのは6月末のことだった。

料理が出るのに時間がかかっても怒る客はいない

カフェは正午にオープン。この日の客足は途絶えることがなく、料理、配膳、洗い物とメンバーもスタッフも汗だくになりながら黙々と動き回る。少しばかり料理が出るまで時間がかかっても、怒る客はいない。

場を和ませたのは、開店後に接客を担当する戸田信子さん(78才・仮名)だ。赤ちゃん連れのお母さんに「何か月ですか?」と尋ね、上手に赤ちゃんをあやす。お客さんの退店時は出口まで見送り、「ありがとうございました」とお辞儀をする。

戸田さんに声をかけられると誰もが笑顔になる。たまにお客さんとの話に夢中になりすぎて料理の配膳を忘れることもあるが、そこはご愛嬌。スタッフが「戸田さん、お料理を一緒に運んでもらえるかな?」と声をかけると、「そうだった。ごめんなさい、また後でね」と話し中のお客さんに言い残し、今度は配膳先のお客さんと話に花を咲かせる。

近時記憶障害があっても、元々の性格や社会性は変わらない

スタッフの話。

「認知症のかたが何度も同じ話をするのは、近時記憶(数分から数時間の新しい記憶)に障害があるから。でも、戸田さんの性格や培ってきた社会性は変わりません。彼女はどんなお客様にも真正面から目を見てお話をされますし、お客様が帰るときには必ず出口まで見送ります。赤ちゃん連れのお客様がいれば赤ちゃんをあやしたり、サラリーマンの人たちがいれば“お疲れ様です”とねぎらいの言葉をかける。それが押しつけがましくなく自然で、お客様と気持ちが通じ合うのだと思います」

確かに、戸田さんは立って取材する記者にも何度も「どこから来たの?」と尋ねては「疲れたら座ってね」といすを勧め、コーヒーまでごちそうしてくれた。

認知症の人の持つ能力を、外のコミュニティーと繋げたい

カフェは13時ラストオーダー。この日はたった1時間で限定30食がほぼ完売した。カフェを始めた介護施設『和が家』代表の今井祐輔さんがお店のねらいを語る。

「認知症のかたも日常的な家事を体で覚えていますが、“危ないから”と家庭内では家事をさせてもらえなかったケースが多い。その能力を施設の中だけで留めるのではなく、もっと外のコミュニティーと繋げたかったのです。みんなでこれだけの料理ができるんですから。地域社会にその能力を知ってほしかった。そこで、岡谷市と協議して地域交流スペースとしてカフェを始めよう、と。本来、こういう場に厨房を置くというのはハードルが高いのですが、市側の理解も大きく、実現することができました」

『ぐらんまんまカフェ』で働くメンバーは自分の果たせる範囲の役割に応じ、自ら積極的に動く。認知症を抱えながら生きる人には、こうした「主体的な行動」が何よりも大切だと今井さんが続ける。

「認知症は徘徊や独り言、失禁などのイメージが強いですが、尊厳を持ったひとりの人間として認め合える関係が大切なんです。そのためには自立して働き、社会と繋がることがいちばん。実際、施設に閉じこもったお年寄りは認知症が進行しがちですが、社会と接点があれば表情が明るくなる。カフェで働くかたがたの笑顔がそれを物語っています。今後はビアガーデンもやります。認知症を抱えながら生きるかたが当たり前に暮らせる地域を実現できるよう、これからも取り組んで行きたいです」

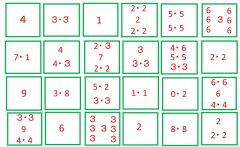

「来週も働くことができる」という幸せ

大繁盛のランチタイムが終わり、片付けをある程度済ませてから、ようやくメンバーの昼食タイムが訪れる。お店で出した中華セット(チャーハンと麻婆豆腐、スープに杏仁豆腐)を食べながら、「このみじん切りきれいだね」「この麻婆豆腐おいしいね」とみんなで今日の出来を褒め合う。仕事を終えた満足感とともに、他愛のない会話に心が癒される。

「ずっとひとり暮らしで人と一緒に何かをすることがなかったから、お店で働くのが本当に楽しい。スタッフのみなさんから“来週もまたよろしくお願いします”と言われて見送られると“ああ、来週もやることがあるんだ”と、幸せな気持ちになります」

92才の安藤文子さん(仮名)が、チャーハンを食べながらしみじみとつぶやいた。

※女性セブン2017年8月3日号