血液透析だけじゃない 日本では約3% 海外で広がる腎臓治療「腹膜透析」【医師監修】

末期の腎臓病患者を待つ「人工透析」。週に何度も通院が必要な「血液透析」を死ぬまで続けるしかないと受け止められてきた。だが、そこには他の選択肢も存在する。“もうひとつの透析治療”についてレポートしていく。

教えてくれた人

中山昌明医師/東北大学特任教授・(前)聖路加国際病院腎センター長、松本秀一朗さん/在宅透析クリニック・まつもとクリニック院長、河野行成さん/ヴァンティブ日本法人社長

透析を受ける患者は全国に約34万人 内約97%が血液透析

進行した腎臓病患者には苦境が待っている。

腎臓は血液をろ過して尿をつくり、余分な水分や老廃物を体外に排泄するなどの働きを持つ。その腎機能の低下が持続した「慢性腎臓病(CKD)」患者は国内で約2000万人、成人の約5人に1人と推計される(日本腎臓学会『CKD診療ガイド2024』)。

慢性腎臓病が進行し、腎臓の機能が10~15%以下の末期腎不全になると、腎臓に代わって血液をきれいにする「人工透析」が待っている。現在、透析を受ける患者は全国に約34万人いるとされる。

日本透析医学会の調査(2023年末)では、国内の透析患者の約97%を占めるのが「血液透析」だ。

血液透析は、血液を体外に取り出し、「透析器」で浄化して体内に戻すことで腎機能を補う。事前に腕の静脈と動脈をつなぐ「内シャント」の手術が必要となる。週2~3回通院し、1回の治療に4時間程度を要す。

実は、こうした血液透析以外にも患者に選択肢があることはあまり知られていない。前・聖路加国際病院腎センター長で東北大学特任教授の中山昌明医師が語る。

「本来、末期腎不全の腎代替療法は『腎移植』『血液透析』『腹膜透析』の3種類です。しかし、日本の医療現場では、これらの情報が均等に患者に伝わっていません。そのため、患者が様々な選択肢を知る機会や新しい治療に取り組む機会が奪われ、『血液透析が腎臓治療のすべて』との誤解が広まっているのが現状です」

3つの選択肢には、それぞれメリットと課題がある。たとえば「腎移植」は実現すれば最良の選択肢とされるものの、腎臓提供者が見つかるとは限らない。患者がそうしたことを把握したうえで選択するのが理想だが、日本はそうなっていないという指摘だ。

鹿児島県にある在宅透析クリニック・まつもとクリニック院長で、当地で100件以上の「腹膜透析」を行なう松本秀一朗医師が語る。

「末期腎不全患者の90代女性が私のクリニックに来て、『腹膜透析について教えてほしい』と懇願されました。かかりつけの地元の基幹病院では、『血液透析』の説明しかされなかったそうです。

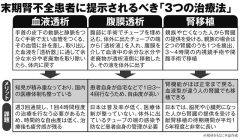

人工透析が必要な患者に提示されるべき「3つの治療法」

【1】血液透析

<方法>

腕の皮下の動脈と静脈をつなぐ手術をして太い血管をつくる。その血管に針を差し、取り出した血液を「透析器」に通して余分な水分や老廃物を取り除いたら、体内に戻す。

<メリット>

知見が積み重なっており、国内の医療体制も整っている。

<課題>

週3回通院し、1回4時間程度の治療を行なう必要があるため、時間的な自由度は低く、治療後も疲労感が残る。

【2】腹膜透析

<方法>

腹部に手術でチューブを埋め込む。体外に出たチューブの端から「透析液」を入れ、腹膜を介して血液中の余分な水分や老廃物が透析液側に移動したら、その液を体外に出す。

<メリット>

基本的に患者自身が自宅などで1日3~4回行なうため、自由度が高い。

<課題>

日本は普及率が低く、医療体制が整っていない。体外に出ているチューブの端の感染予防など患者自身の管理が必要。

【3】腎移植

<方法>

親族や亡くなった人から腎臓の提供を受ける。親族の場合は2つの腎臓のうち1つを摘出、3~4時間の内視鏡手術や開腹手術で移植

<メリット>

腎機能がほぼ正常まで戻る。血液型が違う人の腎臓でも移植できる。

<課題>

日本では、脳死や心臓死になった人から腎臓の提供を受ける献腎移植の待機期間が平均15年程度と非常に長い。

※取材をもとに本誌作成

治療重視か、生活重視か

患者が選択肢を把握できない背景のひとつとして指摘されるのが、「血液透析の“産業化”」である。

「血液透析は歴史と実績のある治療法ですが、医師1人が担うものではなく、看護師や臨床工学技士らとともに行なうチーム医療です。長い歴史のなかで最初の診断と手術をする大病院から、日々の透析を担う駅前クリニックに連なる『血液透析治療システム』が構築され、医療従事者はこのシステムに患者を乗せれば安心できる。決して悪い意味ではなく、血液透析の“産業化”が推し進められてきました」(中山医師)

そうして血液透析の知見が積み重ねられ、医療体制も整備されてきた。

一方で結果として日本で選ぶ患者が少ないのが血液を扱わない「腹膜透析」だ。米国腎臓データシステムの集計(2022年)では、香港(70%)、カナダ(22%)など腹膜透析の普及率が高い国や地域がある一方、日本では約3%となっている。

腹膜透析は患者のお腹の中(腹腔)に約1.5~2リットルの「透析液」を入れる。一定時間経過すると、腹膜を介して老廃物や余分な水分などが透析液側に移動するので、その透析液を体外に出すことで血液をきれいにする。液を出し入れするチューブをお腹に埋め込む手術が必要となる。

“おうち透析”とも呼ばれるように、「自宅で治療できる」ことが大きな特徴だ。世界的な腎臓ケア企業・ヴァンティブ日本法人社長の河野行成さんが指摘する。

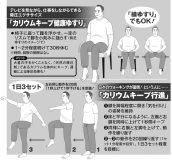

「腹膜透析には本人や家族が1日数回、手動で30分ほどかけて透析液を交換する『連続携行式腹膜透析』と、就寝中に8時間ほどかけて機械が自動で透析液を交換する『自動腹膜透析』があります。いずれも月1~2回ほどの通院は必要ですが、自宅で透析治療ができて、拘束される時間が少ない。週3回、太い針を腕に刺して老廃物などを一気に除去する血液透析は終わるとフルマラソンを走ったようにぐったりしますが、毎日自分で行なう腹膜透析は老廃物を体に溜めないため、身体への負担が少ない。カリウムの食事制限がなく、好きなものを食べられるメリットもあります」

通院の回数が少なくて済むため、「血液透析と違って近くの医療機関でやる必要はなく、信頼する医師がいるなら遠くの病院に通って続けることも可能」(同前)だという。

冒頭で紹介した女性患者は松本医師の指導のもと自宅で腹膜透析を始め、変化が見られたという。

「一時は食欲不振で寝たきり状態でしたが、腹膜透析を開始すると毒素が抜けて食欲が回復し、活力を取り戻しました。腹膜透析を始めて3か月ほどですが、透析液を出し入れする作業はすべて自分で行ない、パークゴルフに出かけるまで元気になりました」(松本医師)

このように患者のQOL(生活の質)を維持できることが利点とされる。

前出・河野さんは「透析効率を見れば『血液透析』のほうが良い」と前置きしてこう言う。

「腹膜透析は、治療重視ではなく生活重視の医療。最期まで自宅で過ごしたい高齢者に適しているし、旅行や仕事の出張の際に出先にて自分で治療もできる。弊社は血液透析の治療選択肢も提供しており、一人ひとりの患者が“自分に合った治療”を選べる社会になってほしいという考えです」

腹膜透析は「どこ」で受けられるのか?

「認知症」との関係性も知っておきたい。

「海外の複数の研究結果では、血液透析の患者は腹膜透析の患者より認知症の発症リスクが高くなりました。本来、脳に流れるはずの血液が内シャントによって、別方向に過剰に流れることが関係する可能性があります。私の臨床経験でも腹膜透析に変更した患者の内シャントを閉じたら、認知症が改善したケースがありました」(松本医師)

ただ、腹膜透析でQOLが向上するといっても、セルフケアに不安を抱える人も少なくないだろう。その場合、訪問看護を受けるという方法もある。

また、週に一度通院して血液透析を行ない、それ以外の日は毎日腹膜透析をする「ハイブリッド透析」の選択肢もある。このように柔軟な治療が可能だが、広がらない背景には“どこで治療を受けられるのかわからない”という問題もある。国内で血液透析を実施する医療機関は約5000施設に上るが、腹膜透析を実施する医療機関は約300施設しかない。

「腹膜透析のことをかかりつけ医に尋ねるも、“うちではやってない”と言われて諦めてしまう患者もいます」(松本医師)

ただし今は、腎不全治療の病院検索サイト「透析病院ドットコム」などを利用すれば、腹膜透析を行なう全国の医療機関を検索できるという。腎臓病治療の将来について松本医師が語る。

「血液透析が悪いのではなく、患者さんに合わせた治療が提示されていないことが問題。新たに透析を始める患者の平均年齢が70歳を超えるなか高齢者に温和な透析方法である腹膜透析はより周知されるべきです。医療側は研鑽を積み、腎不全で苦しむ患者に多様な選択肢を示せるようになることが求められています」

患者も透析治療を始める前に、どのような選択肢があるかを知っておくことが重要なのだ。

※週刊ポスト2025年8月15日・22日号

●患者数は約34万人《人工透析の最新事情》末期腎不全の人に提示されるべき3つの治療法を専門医が解説

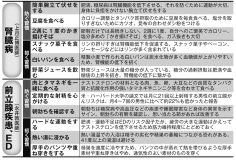

●腎臓を労る食生活のコツ「高齢者は積極的なたんぱく質摂取がNGの場合もあるので注意を」【管理栄養士解説】

●尿に泡、トイレの回数が増えたら要注意!“沈黙の臓器”腎臓の機能が低下するリスク、改善に役立つ「5つの食材」を医師が解説