糖尿病の治療薬で「低血糖」「脱水」「肝機能障害」になる危険性も<重大副作用&危ない薬の飲み合わせリスト>

【1】高齢者は「グリニド系薬」を避けて!

「腎機能が低下しやすい高齢者は、薬の成分がうまく排泄できず『低血糖』リスクが高まる可能性があります」(竹村さん)

【2】腎機能が低下している人は「ビグアナイド薬」「グリニド系薬」に注意!

「副作用の『乳酸アシドーシス』『低血糖』リスクが高まる可能性があります」(竹村さん)

【3】心血管系疾患、慢性腎臓病、心不全の持病がある人は「SGLT2阻害薬」を!

「臓器保護効果が認められている『SGLT2阻害薬』以外は持病が悪化する恐れがあります。ただし『SGLT2阻害薬』には利尿作用があり、副作用の『脱水』が進行することで、脳梗塞リスクが高まるので、とくに高齢の方は水分補給に十分注意してください」(長澤さん)

解熱鎮痛剤「アスピリン」の併用にも注意

糖尿病薬にはもう一つ厄介な問題がある。「他の薬」の併用だ。

長澤さんが指摘する。

「複数の医療機関を受診したり、引っ越しなどで転院した場合は特に注意が必要です。投薬履歴が記載された『おくすり手帳』がない場合など、患者自身が処方薬を把握せず、医療機関や薬局の連携がうまくいかなければ、重複処方や(薬の併用による)相互作用リスクが高まる恐れがあります」

糖尿病薬を服用する患者が最も気を付けたいのは、他の疾患の治療薬との飲み合わせで生じる「低血糖」のリスクだ。

「いずれの糖尿病薬も、併用注意の薬として『サリチル酸剤』が記載されています。解熱鎮痛剤として用いられる『アスピリン』などを指し、糖尿病薬との併用で低血糖を引き起こす恐れがあります。例えば整形外科などの受診時に『糖尿病薬を服用している』と伝えないままアスピリンが処方されるケースは十分想定されます」(竹村さん)

高血圧や不整脈などの心臓や血管に関わる疾患を抱えている糖尿病患者も注意したい。

「それらの治療に用いられるβ遮断薬は、血糖降下作用を増強する薬として知られています。β遮断薬で交感神経の反応が抑えられ、低血糖の症状である『頻脈』や『動悸』などに気付きにくくなり、低血糖が重症化する恐れがあります」(竹村さん)

低血糖を起こすと最悪の場合は昏睡状態になり、周囲に人がいなければ、死に至る可能性もある。

糖尿病薬のリスクには、どう対処すべきか。

「治療が長期にわたる生活習慣病は通いやすい医療機関を受診するのが一番ですが、可能であれば、少し離れていても糖尿病薬の情報を正確に把握し、日々アップデートしている専門医を受診したほうがいいでしょう。また、処方薬を受け取る薬局も一元化して『かかりつけ薬剤師』を持つことも大切です」(竹村さん)

安心・安全な糖尿病治療には患者と医師、薬剤師との連携が欠かせない。

※週刊ポスト2025年5月2日号

●高脂血症と糖尿病の治療は“一生もの”ではない 服薬のメリット・デメリットと“インスリン・オフ治療”で減薬した実例

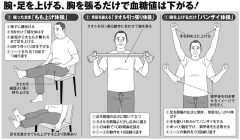

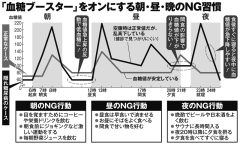

●血糖値を下げる“簡単な習慣”を糖尿病専門医が指南「3食の比率は3:2:1」「食事はゆっくり」「飲み物は水、お茶、りんご酢」

●解熱鎮痛薬や糖尿病の処方薬に潜む危険 心筋梗塞&脳梗塞で死亡するケースも【薬を飲んだ後に死亡した症例一覧付き<医師監修>】