「黒い食品を摂る」「耳スクワット」ほか 難聴を予防する食生活・運動・マッサージ法7選【専門家監修】

「昔よりもテレビの音が聞こえにくい」「電話の声が遠く聞こえる」など、年齢を重ねると徐々に聴力が低下する。難聴になったことに気づかない人も多く、聞こえづらい状態が続くと認知症のリスクが高まる可能性もあるという。対策法を専門家に聞いた。

教えてくれた人

坂田英明さん/『川越耳科学クリニック』院長。著書に『【読む常備薬】図解 いちばんわかりやすい耳鳴り・難聴の治し方「医師がすすめる名医」の最善・最短メソッド』(河出書房新社)などがある。

樫出恒代さん/漢方薬剤師・漢方ライフクリエーター。『漢方カウンセリングルームKaon』代表。『Kaon漢方アカデミー』代表。吉川千明さんとの共著に『内側から【キレイ】を引き出す 美肌・漢方塾』(小学館)がある。

加齢や騒音などで細胞が傷むと聞く力が低下してしまう

加齢による聴力の低下は40~50代から始まるという。

「耳は外耳(がいじ)・中耳(ちゅうじ)・内耳(ないじ)の3つの部分に分けられます。聞こえづらさは内耳の奥にある有毛細胞のダメージが主な原因です」と、川越耳科学クリニック院長の坂田英明さんは言う。

「音は空気の振動として耳に伝わり、鼓膜を震わせます。鼓膜の振動は耳小骨(じしょうこつ)に伝わり増幅され『蝸牛(かぎゅう)』にも伝わります。このとき蝸牛内にあるリンパ液が振動し、有毛細胞によって電気信号に変換され、脳に送られ、音として認識されるのです」(坂田さん・以下同)

有毛細胞は細い毛の形で、片耳に約1万5000個あるが、加齢や騒音などでダメージを受けると少しずつ減少してしまう。

「一度ダメージを受けると再生しないため、音の情報が脳に伝わりづらくなり、聞く力も低下するのです」

日本人は聞こえづらさに鈍感で、こうした細胞の傷みにも気づきにくいという。

「加齢による聴力の衰えは高音域から始まるため、体温計の電子音などが聞こえにくくなります。また、日本語の音域は英語や中国語よりも低いため、会話で違和感を覚えにくく、聞こえづらさを自覚するのが困難なのです」

しかし、“ただ聞こえづらいだけ”と放置し難聴が進行すると、認知機能の低下も招く。

「周波数の高い音は脳を活性化させます。つまり、高音域が聞き取れないままでいると脳の機能が停滞してしまう。耳からの情報量が減ると脳への刺激が減少し、脳幹の情報処理速度も遅くなり、認知機能が低下してしまいます」

認知症のリスクは、健康な聴覚の人に比べ、軽度難聴で約2倍、重度では約5倍にもなるという。

「加齢性難聴の発症原因には、遺伝子の関与も明らかになっています。体内で活性酸素が増えると活性化する『Bak遺伝子』が要因のひとつです。25才頃までは活性酸素を除去する酵素が体内に存在するのですが、それ以降は消滅してしまうのです」

しかし、あきらめる必要はない。改善できるという。具体的な方法を見ていこう。

補聴器デビュー前にできる聴力アップ術7選

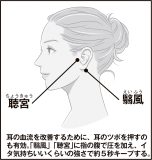

難聴の予防につながる食生活や運動、マッサージ法をご紹介します。

【1】亜鉛や“黒い食品”を摂る

黒ごまやかきなどに含まれる亜鉛、ブロッコリーなどに多いビタミンC、かぼちゃやナッツ類に豊富なビタミンE。これらの共通項は、抗酸化作用だ。

「特に亜鉛は不足しがちなので積極的に摂りたい栄養素です。黒ごまをたっぷりご飯にかけるのもおすすめです」(坂田さん)

レバーやあさりに多いビタミンB12には、損傷した神経を修復する働きがある。青魚のDHAやEPAも血流改善に効果的だ。

また「東洋医学でいう『腎(じん)』の気が不足すると聴力の低下を招く」と言うのは、漢方カウンセリングルームKaon代表の樫出恒代さんだ。

「腎の気は耳や膀胱(ぼうこう)、髪、生殖機能などと関係しており、不足すると白髪やシミ、更年期障害なども現れます。つまり、それらの症状があるかたは聞く力も弱まっている傾向がある。回復させるには、黒い食品(ひじきなどの海藻、ごぼう、玄米、黒ごまなど)による養生がおすすめです。積極的に取り入れましょう」(樫出さん)

【2】コーヒーは1日1杯まで

聞こえづらさとともに、耳鳴りを訴える人も多い。

「有毛細胞が過剰に興奮すると耳鳴りを起こす原因となり、その要因のひとつがコーヒーや紅茶、緑茶に含まれるカフェインです」(坂田さん)

耳鳴りで悩んでいるならカフェインの摂取を控え、ノンカフェインの麦茶やハーブティーなどを摂って。

【3】こまめに水分補給を

音が耳に入り、脳に届くまでの過程で血流障害が起きると、聞こえづらさを引き起こす。

「血流障害の要因のひとつが血栓です。体内の水分量が減少すると血栓ができてしまうため、こまめな補水が必要です。特に運動や入浴の前後、就寝前は必ずコップ1~2杯の水分補給をしてください」(坂田さん)

体温の上昇と下降に合わせて、朝は白湯、昼は常温、就寝前は冷水を飲むと自律神経のバランスも整う。

【4】1日7000歩歩く

血流障害が起こると有毛細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、細胞の老化が進行するため聴力の悪化を招く。全身の血行促進は聞こえづらさの予防に欠かせないのだ。坂田さんいわく、

「ウオーキングなど、息が少し弾む程度の有酸素運動は、体内に酸素を多く取り込めるため血流がよくなる。全身に新鮮な酸素が行き渡り、脳の血流も増えます」

【5】30分に1回は耳スクワット

三半規管と蝸牛の間には体のバランスを保つ「耳石(じせき)」がある。

「上半身を傾けて耳石を動かすと、その下にある有毛細胞が刺激されるので活性化されます」(坂田さん)

仕事中など座りっぱなしのときにも、1時間に1回程度は体を前に傾け、耳石を動かそう。

<「耳スクワット」のポイント>

<1>椅子に腰かけた状態から上半身を前に30度くらい傾け、立ち上がる。このとき耳石が動き、その刺激で有毛細胞が活性化する。

<2>直立した後、つま先立ちをして全身の血流をアップ。肩を回すなど上半身を動かすと耳石がさらに動く。

【6】第二の心臓「ふくらはぎ」をほぐす

内耳の三半規官の内部はリンパ液で満たされている。

血流障害があると耳の中のリンパ液の循環も停滞し、めまいや耳鳴りを起こしやすくなる。

「第二の心臓と呼ばれるふくらはぎをもみほぐすと、滞っていた血液やリンパ液が全身に巡り、耳の中のむくみも改善します。就寝1時間前に行うと快眠にもつながるため、よりよいでしょう」(坂田さん)

<「ふくらはぎ」をほぐす時のポイント>

準備運動としてマッサージの前にひざの曲げ伸ばしを5回、両足首を5回ずつ回す。

<1>少し強めの力でふくらはぎをアキレス腱からひざ裏まで下から上へともみ上げる。

<2>ふくらはぎの両サイドも下から上へともみほぐす。各3分。両足行う。

【7】冷え防止には「かかと落とし」

「腎」を健康に保つには、冷えは禁物だ。

「ふくらはぎの大きな筋肉である腓腹筋(ひふくきん)を、しっかり動かせば冷え防止につながります」(樫出さん)

おすすめは“かかと落とし”。背筋を伸ばして立ち、両足のかかとを上げ、床にストンと落とす。ただし60回程度、行うことが重要だという。

「30回くらいからきつくなりますが、負担を感じなければ筋肉はつかないので続けましょう」

ここを乗り越えられれば冷えの緩和につながる。

イラスト/鈴木みゆき、PIXTA

※女性セブン2025年2月20日・27日号

https://josei7.com