《親の物忘れ、気になったけど話せなかった人が5割》理由のトップ3は「嫌がりそう」「切り出し方がわからない」「タイミングがつかめない」<調査レポート>

高齢の親に久しぶりに会うと、「すっかり老けていた」「物忘れなど認知機能の低下が気になった」ということは多いのではないか。親が老いていく姿は受け入れ難いが、なるべく元気なうちに将来の話をしておきたいもの。アンケート結果から分かった親子間のコミュニケーションの実態とは?

親の変化に気づいた時には何をすべき?

年末年始に普段離れて暮らす両親と会い、「少し老けた?」「前より元気がない気がする」と、ふとした変化に気づいた人も多いはず。

両親と久しぶりに会えたからこそ、「何かしなければ」と思ってもなかなか行動に移しにくいものだ。

高齢化が急速に進む日本において、親の健康や介護、財産管理など、将来に向けた早めの準備はますます大切になっている。

認知症による資産凍結を防ぐ『家族信託のおやとこ』サービスを手掛けているトリニティ・テクノロジーが、2025年の年始に帰省した高齢者(65才以上)の親がいる子ども世代(50才以上)1100名を対象に年末年始での親子の話題に関する調査を実施。

親子間での将来に向けた話し合いに関する実態や子ども側の本音をアンケートから推察する。

「親の物忘れ」気になるが話せない人が5割

アンケート結果によると、帰省時に両親の様子を見て、記憶力や注意力など「認知機能」に不安を感じた人は31.8%(350人)にのぼった。

その中で両親の将来(健康、介護、財産管理)に関して実際に話をできた人は51%(178人)にとどまり、残りの49%(172人)は不安を感じながらも、将来についての話し合いができなかったことが明らかになった。

「両親の将来(健康、介護、財産管理)について話すことに抵抗を感じますか?」と質問したところ、「強く感じる」が8.3%、「やや感じる」が35.5%となり、合計43.8%の回答者が親と将来の話をすることに抵抗を感じているという回答となった。

一方で「あまり感じない」が37.3%、「全く感じない」が13.3%という結果になった。

「強く感じる」「やや感じる」と回答した481人に、「将来について話すことに抵抗を感じる理由は何ですか?(複数回答)」と質問したところ、「親が嫌がりそう」「話のタイミングがつかめない」「どう切り出せばよいかわからない」がそれぞれ39. 7%に。

実際に話し合おうと思っても、親の顔色をうかがったり、タイミングや切り出し方が分からなかったりと、抵抗を感じている人も多いことが分かった。

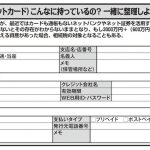

介護や延命治療の希望、資産の整理、葬儀やお墓など、高齢の親と元気なうちに話しておきたい話題は山のようにある。

確かに親の終活に家族が口出しをするのは心理的ハードルが高いだろう。だが、いつか自分が親を介護する日がくるかもしれない。最後まで「親孝行」をしたいのであれば、膝を突き合わせて家族で将来について話し合う場を設けたいものだ。

【データ】

『家族信託のおやとこ』

https://trinity-tech.co.jp/oyatoko

「年末年始の親子の話題に関する調査」

調査方法:インターネットリサーチ

調査期間:2025年1月7日〜1月11日

調査機関(調査主体):自社調査

有効回答:2024年末から2025年始に帰省した高齢者(65才以上)の親がいる50才以上の男女1100名

※トリニティ・テクノロジーが発表したプレスリリース(2025年1月21日)を元に記事を作成。

図表/トリニティ・テクノロジー提供 構成・文/松藤浩一

●自分と家族に必要な<介護の準備>ランキング28|10人の専門家が総力回答「1位はお金の準備」

●「突然始まる介護の備え」看護師でケアマネの神戸貴子さんがダイソーのエンディングノートを愛用する理由

●「要介護で家族に料理を止められる」90代女性のお悩みに91才料理研究家・小林まさるさんがアドバイス|まさるの人生相談&お手軽レシピ・第1回