氷点下、築50年の家に一人で暮らす認知症の母のヒートショックが心配!遠距離で息子が考えた対策とは?「一番はなるべく実家で一緒に生活することだが・・・」

作家で介護ブロガーの工藤広伸さんは、岩手・盛岡に暮らす認知症の母の遠距離介護を続けている。自宅で暮らしたいと願う母のためにさまざまな工夫を凝らして介護をしているが、寒さ厳しい岩手の冬で心配なのが寒暖差によるヒートショック。その対策について教えてもらった。

執筆/工藤広伸(くどうひろのぶ)

介護作家・ブロガー/2012年から岩手にいる認知症で難病の母(81才・要介護4)を、東京から通いで遠距離在宅介護中。途中、認知症の祖母(要介護3)や悪性リンパ腫の父(要介護5)も介護して看取る。介護の模様や工夫が、NHK「ニュース7」「おはよう日本」「あさイチ」などで取り上げられる。

著書『親の見守り・介護をラクにする道具・アイデア・考えること』『親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと』(翔泳社)など。ブログ『40歳からの遠距離介護』https://40kaigo.net/、Voicyパーソナリティ『ちょっと気になる?介護のラジオ』https://voicy.jp/channel/1442

わが家のヒートショック対策

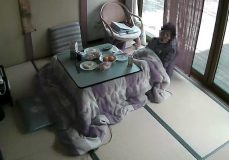

遠距離介護先である岩手は、最低気温が氷点下、最高気温が0℃未満の真冬日になるほど寒さが厳しい地域です。この寒さに耐えうる住環境があればいいのですが、岩手の実家は築年数が50年を超えていて、気密性が低く、冷たい外気が家の中に入ってきます。

エアコンがある居間や寝室は、暖房効率が悪いながらも、暖かさを維持できています。しかし暖房設備のない廊下や玄関などは、外の気温に近いところまで室温が下がります。

こうした厳しい住環境の中、認知症の母はひとりで暮らしています。そのため、部屋ごとの温度差で血圧が大きく変動し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす可能性のあるヒートショックの心配があります。

ヒートショックは10℃以上の温度差で起きやすいといわれているので、この温度差を小さくするために行っている、わが家の様々な対策をご紹介します。

【1】入浴は環境が整ったデイサービスで

ヒートショックが最も起こりやすい場所は、浴室です。暖かい居間から、寒い脱衣所や浴室に入るだけでも温度差がありますし、衣服を脱いで裸になったり、湯船に入って熱いお湯につかったりすると、さらに温度は急激に変化します。

実家の浴室には暖房がついているのですが、母は使い方が分かりません。また脱衣所には暖房がないので、ヒートショックを起こす可能性があります。そのため、自宅での入浴は避け、デイサービスでの入浴に切り替えました。

母が自宅のお風呂で転倒するのも危険なので、浴室に鍵をかけて対策しているのですが、冬はヒートショックの対策にもなっています。

【2】寝室は室温を18℃に保つ設定に

寝室も、ヒートショックの危険がある場所のひとつです。

母が寝ている布団の中は暖かいのですが、夜中に布団の横にあるポータブルトイレを使うために布団から出ると、それだけで寝室の室温との温度差が10℃以上になってしまうため、ヒートショックを起こす可能性があります。

そのため、冬は寝室のエアコンの暖房を一晩中入れるようにして、室温を18℃に保つよう設定をしています。

【3】冷えるトイレにはパネルヒーターを

母は、日中はポータブルトイレではなく、家のトイレを使います。トイレは玄関のそばにあるので、外の気温に近いところまで室温が下がり危険です。

母は暖房器具の操作ができませんし、誤操作による火事の心配もあるため、操作がいらない人感センサー付きのセラミックヒーターを購入しました。トイレの扉を開けるとセラミックヒーターの電源が自動で入り、トイレを出て1分ほど経つと自動で消えます。

トイレ自体が狭いのと、即暖性のあるセラミックヒーターなので、トイレ全体がすぐに暖まります。

【4】冷え込む朝はスマートリモコンが必須

ヒートショックの対策は場所だけでなく、時間帯も大切です。特に冷え込みの厳しい朝は、ヒートショックのリスクが高くなります。

朝の対策は、母が起きる2時間前くらいから、居間や台所をエアコンの暖房でしっかり暖めるよう予約設定しています。しかし気密性の低い家なので、エアコンの暖気が逃げてしまい、設定した室温になりません。

そこでわたしは、スマートリモコンや遠隔で確認できる温湿度計を居間や寝室、台所などに設置して、リアルタイムで室温を把握するようにしています。もし部屋が十分暖まらなければ、遠隔操作でエアコンの設定温度や風量を上げます。

例えばエアコンの設定温度を22℃にしたのに、外の気温がマイナス12℃だったので、室温が3℃までしか上がらないことがありました。そこでスマートリモコンを使って、エアコンの設定温度と風量を最大にしたところ、室温は10℃以上になりました。

【5】介護施設の越冬プランを検討

このように場所や時間帯を考えながらヒートショックの対策を行っていますが、それでも完璧とは言えません。なぜなら母はヒートショックをまったく気にしていないので、寒い場所と暖かい居間を自由に行き来してしまうからです。

本当は実家をリフォームして、高気密で暖気が逃げない家にしたいところですが、金銭的に余裕がありません。DIYで居間の天井に断熱材を入れましたが、あまり効果はないようです。

介護施設によっては、寒い冬の数か月間だけ入居できる越冬プランを用意しているところもあります。わが家も検討してみたのですが、母が慣れない環境で生活できずに、活動量や筋力の低下につながるリスクを考え、止めました。

一番の対策はできるだけ母の側にいること

1番有効だと思っているヒートショック対策は、わたしができるだけ岩手の実家で生活することです。わたしはこまめに暖房をつけるので、一緒にいる母は自然と暖かい環境で生活できます。

とはいえ、最大で2週間程度までしか実家にいられないので、東京に居るときはスマートリモコンを使って、エアコンをこまめに遠隔操作しながら、母のヒートショック予防に努めるしかないのが現状です。

今日もしれっと、しれっと。