Xの投稿がバズり注目の人、介護福祉士のぶさんに聞く「在宅介護をラクにする3つのポイント」

「元気をもらえる」「心が温まる」とXの投稿が話題の介護福祉士・のぶさん。「101才でタバコを辞めたおばあさん」にまつわるの投稿は11万いいねを記録するなど大バズり。新著『読むだけで介護がラクになる本』を上梓したのぶさんに、母親の介護で最近疲れ気味の記者が、在宅介護を明るく乗り切るためのヒントを伺った。

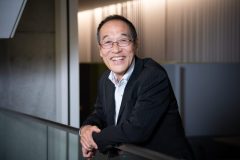

教えてくれた人/のぶさん

介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員。大学在学中、父の介護に携わったことがきっかけで介護職の道へ。特別養護老人ホームで働きながら、在宅介護中の人や介護職の人に向けたメッセージをXで発信。投稿が共感を呼び、現在フォロワー数3.7万人。著書『読むだけで介護がラクになる本』(すばる舎)も話題に。https://x.com/nobu_fukushi

プロに聞く在宅介護をラクにするための工夫とヒント

「在宅介護をラクにする」ためのポイントは?

「介護を続けていくには、3つのポイントがあると思っています。

まず、大前提として、全部自分だけで背追わない。これが一番大事です。

介護のキーパーソンとなる人は、全部自分で背負いがちでなのですが、もっと専門職に頼っていいんです、人に頼る勇気を持って欲しいと思います。頼るタイミングとは、疲れ切ってからではなく、ほんのちょっとでもしんどいなと思った段階から頼ったほうがいい。もっといえば、その前の段階で『やりたくないな』と思った時点でもいいんですよ。

次に、『完璧を目指さない』こと。

真面目なかたほど介護をがんばってしまうものです。なんでも突き詰めて考えてしまうかたは結構多い。ご家族を介護しているかたには、『まあまあでいいや!』と思って、完璧を目指さないことが大切ですね。例えばベッドから車いすへの移乗とか食事介助などさまざまなケアは介護の専門職ではないわけですから、完璧にできなくて当たり前なんですよ。困ったことは専門家にお願いすればいいんです。

そして、制度や道具、サービスなど便利なものをどんどん活用すること。

知らないと使えないものもありますので、ケアマネジャー(ケアマネ)さんにもっと頼って、こういう風にしたいなどと、リクエストを出していいと思います」(のぶさん、以下同)

ケアマネさんにどこまで頼っていいのでしょうか

「ケアマネさんは、大変多くの利用者さんを抱えていますから、遠慮されてしまうかたも多いかもしれませんが、些細なことでも相談していいんですよ。対応が悪かったらそれは相性が合っていないので、チェンジもできますので、事業所に相談してみてください。

ケアマネさんに話しをしにくいようでしたら、訪問介護で来てもらっている担当ヘルパーさんに相談するのがいいでしょう。ヘルパーさんは利用者さんの状況を一番近くで把握されていますので、必要に応じて、ケアマネや訪問医、看護師さんなどにも連絡をして、問題解決のために動いてくれるはずです。

地域包括センターにも頼れるアドバイスをしてくれるスタッフはいます。地域包括センターにも頼れるアドバイスをしてくれるスタッフはいます。社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)など、介護のプロがいますので、悩みがあれば聞いてもらえます。遠慮しないで大丈夫ですよ。声が大きい人はいいのですが、何も言えないでいる人、悩みを抱え込んでしまっている人たちのほうが、我々介護職としては心配です」

親の施設入居に罪悪感を抱いている人が多いような気がします

「施設入居に対して『親がかわいそう』と感じてしまうご家族もいらっしゃいますが、在宅介護でお互い疲弊してしまうよりも、介護をプロに任せてある程度距離を保って接したほうが家族の関係が良好になるケースは多いですよ。

まずは、ショートステイの利用がおすすめです。私も特養で相談員をしていますが、2泊3日のショートステイの場合、その前の2日を延ばしたり、後に2日延ばしたり、少し長めの宿泊をご提案させていただくことが多いんですよ。『こんなに宿泊してもいいんだ!』と驚かれることはありますが、遠慮しなくていいんです。

少し長めに宿泊することでご本人も徐々に『ここが自分の居場所なんだ』と思うようになって慣れていくものです。ショートステイを使うことで施設入居へのハードルが下がると思いますので、ぜひトライしてみてください」

90代の母の食が細ってきました。食欲がない高齢者への対応はどうされていますか

「僕が勤務している特養にも食事をあまり召し上がらない利用者さんがいらっしゃって、皆と一緒に食事をするのも嫌がることがありますよ。その利用者さんは、昔から食べてきたラーメンなら食べられるというんですね。

よし、それならラーメンを一緒に食べよう!って提案し、中華料理店で出前を取ってスタッフもみんなで一緒にラーメンを食べることもあります。

利用者さんの体調にもよりますし、毎回というわけにはいきませんが、食べたいものを食べてもらいたいじゃないですか。施設だからって絶対ダメということはないんです。利用者さんの想いに応えていくことは、工夫次第でできるんです。うちの施設は、地域に開かれているので、地元のお店のかたもよく出入りしてくださっているんです。みんなで出前を取って食べるのも楽しいひとときです。

お母さんの食事の状況は、訪問介護で栄養士さんに相談するという方法もあるかもしれません。まずは介護士さんに相談してみてくださいね」

「施設が嫌だ」の一点張りの母、入居のタイミングがわかりません…

「ご本人が納得されない限り、なかなか難しいですよね。施設選びは、つい家族が前に出てしまうものですが、やはり本人の想いを優先して欲しいと思います。ご本人と一緒に見学をして、本人の想いを聞きながら進めていくことが大切かなと思います。

入居のタイミングは、病気になって入院して自宅に帰るのが難しいケース、身体が思うように動かなくなったタイミングが多いですよね。前述のように気に入った施設でショートステイから始めてみるのがいいと思いますよ」

いつまで続くかわからない在宅介護。心の持ちようを教えてください

「介護って、愛情と根性だけでは続かないもの。頑張っていないことに罪悪感を感じる人も多いのですが、頑張らなくていいんです。

介護を頑張りすぎている人は、頑張りすぎないことを頑張りましょうと伝えたいですね(笑い)。

在宅介護は、ケアマネ、介護職、看護師、薬剤師などチームを組んで動いています。各担当者が意見を出してどんなサービスを使っていくか、どんなケアプランで進めて行くかを決めるサービス担当者会議を行っています。ケアマネが中心となって行われるこの担当者会議には、必ず利用者さんのご家族も出席してください。

参加が義務づけられているわけではないのですが、ご本人にもケアをするご家族にとってもよりよいケアプランを作成するために、ぜひチームの一員として参加して、ケアの悩みや不安、要望を伝えて欲しいと思います」

***

のぶさんのお話を伺って感じたのは、介護職としての愛情や利用者さんたちへの温かいまなざしだ。お聞きしたポイントを参考に、記者も肩の力を抜いて、少しでも介護をラクに楽しく続けていきたいと改めて感じた。

取材・文/本上夕貴